音鉄さんのバイブルを作りました!音響のプロが教えるマニア度別音鉄デビューセット!

この記事の目次

撮り鉄さんの機材などはネットでもかなり情報が上がっており手に入りやすいですが音鉄さんの機材情報などはまだまだ少ない印象ですよね。

そこで本日は音響のプロが音鉄さんに最適な機材や撮り方、注意点などを含めて音鉄さんデビューセットをご提案。

この記事のポイント

- 鉄道をはじめとした乗り物の録音がしたい方。

- オーディオの知識がないので、短時間にさくっと学びたい方。

- 機材購入で悩んでいる方。

- プロが教える鉄道収録のコツを知りたい方。

この記事を担当:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイクREC技術を学び帰国

金田式DC録音のスタジオにて音響学を学ぶ

独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース

その後写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、ピアニスト, 音響エンジニア, マルチメディアクリエーターとして活動中

当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。

♪この記事には広告リンクを含みます♪

【さらなる専門家の監修】録音エンジニア:五島昭彦

学生時代に金田明彦氏に弟子入り。

ワンポイント録音の魅力に取り憑かれ、Panasonic半導体部門を経て、退職後金田式DC録音の専門スタジオ:タイムマシンレコードを設立。

ジャズは北欧系アーティストを中心に様々な美しい旋律を録音。

クラシック関係は国内外の様々なアーティストのレコーディングを担当しており、民族音楽にも精通。

現在は金田式DC録音のDSDレコーディングを中心にアコースティック楽器の収録を軸に活動中。

世界で唯一、金田明彦氏直系の弟子であり、金田明彦氏自らが手がけた金田式DC録音システムを使用している。

結論:3タイプのセット

音鉄といっても本当に様々な録音機材や方法があります。

いろいろ試してみて2023年時点で初心者〜ハイアマチュアまで幅広く対応できる最強セットを2セット用意しました!

おすすめセット:初心者向け

レコーダーは低価格で高性能なものがいいですよね。

2024年3月発売予定のH1 essential ハンディレコーダーは最高の選択肢の一つです。

32bitで120db音圧耐性の内蔵マイクで電車の音はばっちり。

ZOOM H1シリーズは内蔵マイクがかなり高性能のため、本体だけでもかなりの音が撮れます。

H1 essential ハンディレコーダー / サウンドハウスでチェック嬉しいのが、ステレオミニプラグがついているので、ステレオバイノーラルマイクをつけることができ、最高品質のバイノーラル録音が可能です。

CS-10EM ASMR バイノーラルマイク/ サウンドハウスでチェックモニターヘッドホンはHD25で間違いないので必ずこれを選択してください。

密閉型でロケ収録でも驚くほど繊細にモニターすることができます。

プラグインパワーのマイク

プラグインパワーのマイクといえば、ローランドのバイノーラルマイクがおすすめではありますが、当サイトではオリジナルのプラグインパワーマイクを制作・販売しております。

バイノーラル以外ですと市販品で当スタジオの音質を超えるプラグインパワーマイクは今のところみつけられていませんので、是非検討してみてください。

おすすめセット:中級者向け

中級者レベルとなると外部マイクも積極的に使いたいですよね。

レコーダーの選択肢も広がります。

こちらもH1 essential と同時期にリリースされたH6 essential ハンディレコーダーやH4 essential ハンディレコーダーも最高のセットの一つとなります。

ZOOM / M4 MicTrakはマイクロフォン部分にマイクガードが付いているので、ウインドスクリーンも被せやすいですし、ロケに向いています。

M4 MicTrak/ サウンドハウスでチェック 【M4 MicTrakレビュー】 M4 32bit 参考音源多数

先入観なし、忖度なしにお届けしていきます。作例などもいろいろ用意していますので是非最後までチェックして購入の際に参考にしてくださいね。

【M4 MicTrakレビュー】 M4 32bit 参考音源多数

先入観なし、忖度なしにお届けしていきます。作例などもいろいろ用意していますので是非最後までチェックして購入の際に参考にしてくださいね。

いずれも32bit対応となっているところがポイント。

H1 essential を含めてこれらの紹介したレコーダーの嬉しい機能としてノーマライズ本体処理機能があります。

ZOOMのような素直なコンバーターが搭載されているレコーダーは録ったままの音でいいケースが多いです。

逆に音声編集をしなければいけない録音というのは失敗と考えていいわけですが、32bitなのもあり、失敗はない。

本体の内部処理で動画制作者にとってかなり効率がいいですね。

上級者の方向けに・・・このノーマライズ処理はPythonのpydubというライブラリで実装できるので、自作レコーダーを作りたい方はこの機能を是非盛り込んでみてください。。

こちらの記事もチェック!

M4をはじめバイノーラル録音をする方は初心者向け同様引き続き、ローランドのもの、もしくは、スタジオオリジナルマイクがおすすめになります。

ほんの少しですが、ZOOM / M4 MicTrakとROLAND CS-10EM ASMRの組み合わせで収録しています。

この二つの機材だけでここまでクリアに収録できます!

車内の音や、扉の開閉音など、すごいリアルに収録できていますね!

ただ、やはり中級者向けということで、バイノーラルマイクもワンランク上のものを紹介しておきます。

プリモの素子を使ったバイノーラルマイクで、ローランドのものよりもさらにワンランク上の音質を手に入れることができます。

お値段は倍以上しますが、お値段以上の価値があるでしょう。

RM-ATZ19R バイノーラルマイクXLRを使った外部マイクも検討したいのが中級者レベルとなるかと思います。

仮にH6 essential ハンディレコーダーやH4 essential ハンディレコーダーを使う場合、コスパに優れた外部マイクとしてはSE8シリーズがおすすめ。

こちらは無指向性と指向性をカプセル交換で切り替えられるタイプになっており、どちらも対応できるのが嬉しいところ。

無指向性と指向性の使い分けは奥が深いので、この記事では割愛しますが、バイノーラルマイクは無指向性マイクです。

先述のローランドのバイノーラルマイクなどと併用するのであれば異なる音響特性の指向性SE8がいいですね。

おすすめセット:ハイアマチュア〜プロ向け

ハイアマチュア向けになってくると、レコーダーの選択肢はかなり広がりますし、どこまでの音を追求するのかによって議論が必要になってくるでしょう。

ZOOMであれば、F6、F3または、2025年時点であれば、F8nProなどのFシリーズがマストな選択肢となってきます。

高級機材は価格をチェック

高級機材になればなるほど、サウンドハウスさんが国内最安となるケースが多いです。

初心者から中級者向けの機材ですとAmazonでもあまり値段は変わらないことが多いですが、フラッグシップ機を検討する方は必ずサウンドハウスさんの価格をチェックする癖をつけてください。

当サイトではフラッグシップ機材の案内の際は必ずサウンドハウスさんの価格状況を掲載しています。

後述しますが、フィールドレコーダーに限らずバッテリー運用でマイクアンプやADCを繋げて様々なシステムを構築することができます。

まずは、ハイアマチュア向けの基本的なセットを考察。

ZOOM / F6

F6は本当に素晴らしいレコーダーです。

合計6chのマイク入力が可能ですし、VRマイク+2chの組み合わせだって可能。

サウンドハウスの価格しかも32bitなので、音が割れてしまったりと録音が失敗することがありません。

MKH416

業界定番のMKH416の超指向性の音もF6のマイクアンプであれば真価を発揮することが可能です。

サウンドハウスの価格ショットガンマイクはコスパを高めるのが難しい分野でどうしても金額は高くなってしまいます。

安物買いのなんとやらになりやすいので、最初からMKH416のようないいものを選ぶようにしてください。

HD25プラス

もうしつこくでごめんなさい。

サウンドハウスの価格でもそれくらい音に関して言えば完璧なモニターヘッドホンなんです。

F6で収録する際もこちらのHD25でモニターしながら収録を楽しんでください。

SE8で全体のフィールドレコーディングをしながら、ピックアップ用の音としてショットガンマイクを併用するのが理想です。

ドラマなどでよく見るようにショットガンマイク一本を単体で録音することはできれば避けてください。

モノラル録音とステレオ録音はまったく別次元の圧倒的な音の世界の差があります。

テレビ放送時代は視聴者がモノラル環境ばかりだったこともありモノラル収録されることも多々ありましたが、昨今は視聴者(あなた自身も含めて)の視聴環境は驚くほど進化しており、どんなに音にこだわりがない人であっても両耳にイヤホンをつけてステレオ視聴しています。

初心者向けや中級者向けのバイノーラルマイクなどはステレオ録音が基本ですが(考えなくてもステレオ録音できるセットを紹介してきました)ハイアマチュアやプロ向けになってくると、意識してステレオセッティングしないと、モノラル収録になったり、録音モードがステレオリンクされていなかったりすることもあるので注意が必要です。

初心者向けで紹介している、H1 essential ハンディレコーダーやM4などのXYマイク搭載機種での内蔵マイク録音や紹介しているバイノーラルマイクをセットして録音ボタンを押すと、常にステレオリンク状態でステレオ録音できるようになっていますので、まだ自身のない方は初心者向けや中級者向けのセットから入ってステップアップしていくのがいいですね!

アカデミー

ステレオペアセッティングや、録音方法、編集方法までマンツーマンで学びたいという方のためのオーディオアカデミーを企画しています。

当サイトの記事やnoteの記事などでもじっくり学ぶことはできますが、自信がないという方は是非一緒に学んでみませんか?

Kotaro Audio Academy

あなたの音楽スキルを引き出す特別な個人レッスンを提供します。

音鉄のコツ〜初心者が陥りやすい落とし穴

音鉄デビューするにあたってまず最初に抑えておきたいポイントは必ずステレオ以上で録音してほしいという点。

先ほどの初心者向けセットか、中級者向けセットでバイノーラルマイクを選択した方は、ここは考えなくてOK!

赤いプラグをプラグインパワーに差し込んだ時点でちゃんとステレオ録音できます。

さて、ここからは先述のステレオ録音について、かなり重要なポイントなのでもう少し深く考察していきましょう。

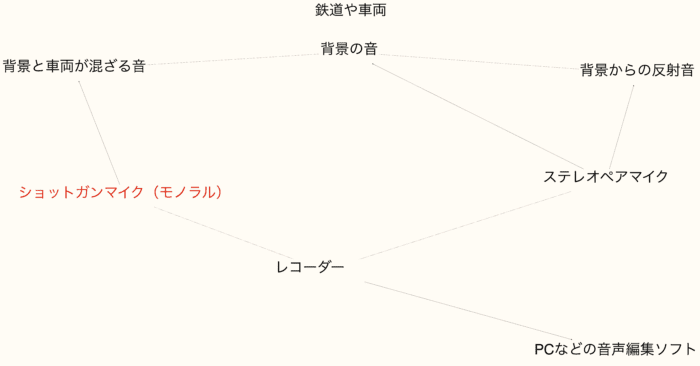

初心者が陥りやすい落とし穴としてショットガンマイク一本だけでモノラル収録してしまう点。

モノラル収録だとどうしても臨場感に欠けますし、現場の再現性も低くなってしまいます。

マイクロフォン一本のモノラル収録だと電車が通過していく過程や、動きが表現できません。

ショットガンマイクは補助

じゃあショットガンマイクは使わないのか?

というと・・・

音鉄さんは是非使ってほしいです。

基本的にショットガンマイクはステレオペア録音の補助として採用します。

音の要になるのは間違い無いですが、ショットガンマイクを軸に考えると編集段階で苦戦を強いられることが多くなります。

考え方の例としてこの図をみてみてください。

こんな感じでショットガンマイクはピンポイントで欲しい音を狙うために使用します。

ショットガンマイクとはまた別次元のピンポイント録音が可能になります。

電車であれば例えば足元、線路の結合部の切り替わりの音などはショットガンマイクよりも遥かに繊細に録音可能です。

ステレオの音声にパラボラ部分をミックスして作り上げてください。

鉄道のサンプルではありませんがパラボラ集音器のサンプル音源はこちらの記事を参考にしてみてください。

雨粒の音が通常の録音よりも遥かに際立って聞こえてくるはずです。

ステレオペアマイクの方は無指向性でも指向性でもどちらもで構いません。

例えば無指向性にすると背景からの反射音などがより多く入ってきます。

中級者向け〜ハイアマチュア向けのセットで紹介しているSE8はカプセル交換式ですのでそういう意味でもベストな選択肢になります。

ここは本当に難しいところ。

ここが難しいから音の世界は楽しいんですよね。

そこと各種マイクロフォンのキャラクターとを考えながら機材選定していきます。

ショットガンマイクも後述していますが、気温が低く、湿気の多いエリアで音鉄する場合はCMIT 5Uを選択というように変えていくのも楽しい作業です。

ちなみにCMIT5Uはショットガンマイクの最高峰でこれ以上上はありません。

CMIT5Uは他のショットガンマイクと比較対象にもならないほど圧倒的な音を出してくれます。

この辺りのマイクを使う場合はマイクアンプが重要になってくるので、間違っても変換アダプターでカメラに直接刺したりしないでくださいね。

次の選択肢が冒頭のハイアマチュアセットで紹介しているMKH416となります。

MKH416-P48U3 撮影用ショットガンマイクそう考えるとMKH416はコスパがいいのがわかると思います。

一般的に湿気の多いエリアでは音のスピード感は停滞します。

反響の反射角も広くなる。

ここで考えられる点は全体を録るステレオペアの角度(オランダ方式)を広めに取ったり、AB方式の場合も広めに幅を取ったりすることで湿度や雨に対しての音響特性が調整可能になります。

このあたりが創意工夫、本当に面白い世界なので、是非試行錯誤しながら楽しんでみてください。

服装の注意点

服装については、シャカシャカしたタイプの合成繊維等を避けるのは当然ですが特に注意してほしい点は靴。

歩きながら録ったりすることもあるでしょうし、録音中にどうしても位置を変えたい時や、移動しなければいけない時などがある時に足音というのは非常に存在感の大きなものになってきます。

抜き足差し足という言葉がありますが、抜き足差し足のできるタイプの靴を選ぶようにしてください。

レコーダーについて(Tascam or ZOOM)

さて、録音の要となるレコーダー。

PCやタブレットの小型化も進んでいる昨今ですからそれらを組み合わせてシステムを作るのもいいかもしれません。

しかし、よりコンパクトに録音機だけで収録する方が今の所はトラブルが少なくていいのかなと思います。

初心者〜中級者の方はタスカムかズームの二択でOK。

でもどっち?

多くの方が悩むポイントですよね。

どちらにも肩入れしていない筆者が忖度なしで回答していきます。

基本は冒頭の結論セットでOKです。

Tascam を選んだ方がいい人は二極化

- 内蔵マイクだけで収録したい初心者さん。

- マイクアンプは別で用意できるプロ級レベルさん。

内蔵マイクだけで手軽に録音したい、撮り鉄だけど音も撮りたい初心者の方はタスカム。

最近のタスカムの内蔵マイクは本当に素晴らしい性能を持っています。

加えてプロ級、超マニアを目指す方もタスカム。

タスカムのフラッグシップモデルになるとマイクアンプを切り離す仕様になっていたり。

これはマイクアンプにもこだわるハイアマチュア向けの仕様になっており、ハイアマチュアにとっては嬉しい仕様とも言えるでしょう。

Kotaro Studioの音響顧問の金田式DC録音もすでに廃盤になっていますが、Tascam のDA3000というDSD対応レコーダーを愛用しています。

そのため、タスカムは本当に軽装で録音したい初心者か、マイクアンプもこだわったハイアマチュア向けのオーディオメーカーといえます。

ZOOM を選んだ方がいい人がほとんど

- 外部マイクを前提としてしっかり録音やりたい人。

- VRマイクなども使いたい人。

一方で外部マイクを前提とできる人であれば、マイクアンプやADCもばっちりでヘッドホンアンプも世界最高水準なZOOMがおすすめです。

さらにVRマイクなども駆使したい人は今の所ZOOM以外の選択肢は考えにくいです。

こちらは電車ではないですが、バスのエンジン音。

ZOOM F3とDPA4060という無指向性マイクのステレオペアのみのシンプルな収録。

番外編:予算がある人はブランド品?!

予算がある人はMixPre-6 II(シリーズ)がおすすめ。

MixPre-6 II レコーダーこちらのBBCクラスを目指す記事でも紹介していますが、SOUND DEVICESはやはりブランド力を持っています。

当スタジオの音響顧問五島昭彦先生もSOUND DEVICESの702Tというレコーダーは長く愛用されています。

筆者自身も今は製造されていないサウンドデバイスのマイクアンプを使用しています。

こちらで筆者がピアノ演奏を担当しているドラムレスジャズトリオの音源があるので702Tのマイクアンプ性能を体験してみてください。

マニア度別おすすめの録音機材

冒頭の結論セットと被る点もありますが、他の選択肢も含めて総合的に紹介していきますね!

予算3.5~5万円 / 超初心者機材

まずは音鉄デビューしてみたい方。

iPhoneではちょっと寂しいという初心者向けにおすすめなのが、マイク内蔵型のレコーダーです。

Tascam DR40X

- 内蔵マイクの性能

- 7.5

- 操作性

- 8.0

- 携帯性

- 7.0

- コスパ

- 8.5

- 総合的な音質

- 8.0

まずおすすめなのがDR-40Xです。

これは内蔵マイクが素晴らしいです。

DR-05Xの場合は内蔵マイクがちょっと頼りないのでバイノーラルマイクありきの存在です。

こちらのDR-40Xは内蔵マイクだけでいい音録れます!

当スタジオでもサンプル音源掲載していますので是非チェックしてみてください。

ジャンルを選べば音楽収録なんかも一台でできちゃう優れもの。

近年半導体不足も合わさり基本的に各オーディオメーカーが1ロットあたりの製造台数を控えめに作ってくる傾向もあるため、品切れになりやすいので注意しましょう。

これに加えて当スタジオでも一押しのモニターヘッドホンHD25を組み合わせれば完璧。

HD25 PLUS モニターヘッドホンTascam DR-05X + バイノーラルマイク

- 内蔵マイクの性能

- 3.5

- 操作性

- 9.0

- 携帯性

- 9.5

- コスパ

- 9.5

- 総合的な音質

- 9.0

冒頭で一番最初にお伝えしたセットです。

こちらの記事ではA,B,Cと3種類のパターンをブラインドでテストしています。

中にDR-05Xと自作マイクの組み合わせ音源があるので是非チェックしてみてください。

オーディオはお値段じゃないところがよく伝わると思います。

Youtube動画でも比較音源をアップしています。

YoutubeではFX30の内蔵マイクの音も比較で聞いていただけます。

ZOOM M4

- 内蔵マイクの性能

- 8.0

- 操作性

- 7.5

- 携帯性

- 8.0

- コスパ

- 5.5

- 総合的な音質

- 8.5

冒頭の中級者向けで紹介したZOOM M4は32bitで録音できるので基本的に音が割れたりといった失敗がありません。

編集のやり方を覚えてしまえば超簡単に現場で立ち回れます。

M4内でのノーマライズ処理の機能もあるため制作も非常にスピーディーです。

こちらの記事ではかなり豊富な音響テストを行っていますので是非チェックしてみてください。

M4の内蔵XYマイクはかなり優秀。

単体でもここまでの音が録れます。

32bitで失敗がなく、内蔵マイクも素晴らしく、プラグインパワーのマイクアンプもしっかりしている全部盛りなMシリーズです。

予算5万〜10万 / 目指せ中級者!

DR-100MKiii

- 内蔵マイクの性能

- 9.5

- 操作性

- 8.5

- 携帯性

- 9.5

- コスパ

- 7.0

- 総合的な音質

- 8.5

5万円以上予算をかけられるという方は、DR-100MKiiiという手があります。

この音源は尾道で収録した福本渡船の出発の様子。

出発の合図である笛の音に注目すると冒頭で説明した環境の反射音などがよくわかると思います。

こちらはDR40Xよりもさらに内蔵マイクが素晴らしいですし、192khz収録できるのも特徴です。

こちらもサンプル音源用意してますので是非聞いてみてください。

尾道で収録した福本渡船のエンジン音などもあります。

個人的にはこの機種、歴史的名機だと思ってます。

ZOOM H6

- 内蔵マイクの性能

- 7.5

- 操作性

- 7.0

- 携帯性

- 6.5

- コスパ

- 8.0

- 総合的な音質

- 9.0

F6やF3も10万円以内で買えるじゃん!

というのはわかります。

しかし、F6やF3を使うとなると使うマイクロフォンがどうしても高額になってくるため10万円以内には収まらなくなってしまいます。

H6の場合はカプセル交換型のマイクロフォンを装着できますので、外部マイクでステレオペアをつけてH6本体にはショットガンマイクのカプセルを使うスタイル。

他にも、本体自体はXYカプセルを装着して、外部マイクでショットガンマイクを選択するスタイルなどいろんな方法が考えられます。

もちろん外部入力が4トラックあいてますのですべて外部マイクという選択肢もありです。

拡張性が高く、使い方次第ではかなり化けるレコーダー。

こちらはロケで使っていたことがありますが、著作権上公開できるサンプルがないのが残念。

低域から中域への切り替わりに独特のニュアンスを付加することができるため、シネマティックな音声作りにも最適です。

H6に合わせるマイク

予算内で収めるプランで考えた時に指向性マイクを使うならベストな選択肢は、ベリンガーのC-2は候補に入れてOK。

指向性マイクのステレオペアマイクの中でこの価格にしてはありえない音を返してくれます。

こちらは来島海峡の渦潮と船のエンジン音の様子ですが、C-2のみで収録しています。

ただし、XY方式のマイクカプセルは最初から付属品として付いてくるので、H6を使うのであれば外部マイクは無指向性にするというのがバリエーション豊かなシステムかもしれません。

無指向性で予算内に収めるとするとやはりJTS CX500です。

これ2本買っても1万円ちょっとですから、H6+CX500+HD25+ショットガンマイクのカプセル。

これでも10万円を切るセットになるのではないでしょうか。

これ結構コスパも高いですし、能力値も高い。

しっかりプランを立てて音声編集も丁寧にこなせばかなりの水準に到達できるレベルです。

もちろん予算が許せば冒頭で紹介しているSE8やノイマンのKM184などがあれば素晴らしいですね。

Portacapture X8

- 内蔵マイクの性能

- 8.0

- 操作性

- 8.0

- 携帯性

- 7.0

- コスパ

- 7.5

- 総合的な音質

- 8.0

もう一点はタスカムのPortacapture Xシリーズ。

Portacapture Xも32bit録音ができるため失敗せずに済みます。

注意して欲しいところがX6は非常に中途半端な印象を受けます!

特にX6に特別な理由があるわけでもないのであれば、購入は価格の変わらないX8がいいでしょう。

結構しっかり音質の違いがあります。

また、タッチ操作で使いやすいGUIを採用しているのも特徴でフィールドレコードモードなども搭載されており、ある程度のオートマチック収録ができます。

ハイアマチュアや音源制作向け

さて、ここからは基本的に内蔵マイクは考慮しないスタイルになっていきます。

もちろん高級レンズが搭載されたモデルなどもありますのでコンデジ=初心者向けとはいえません。

ハイアマチュアや本格的な音源制作として音鉄を目指していくためにはカメラと同じ。

ボディとレンズは別で用意しましょう。

つまり、レコーダーとマイクは別で用意しましょう。

ZOOM F6 / F3

- マイクアンプ性能

- 9.5

- 操作性

- 8.5

- 携帯性

- 8.5

- コスパ

- 9.5

- 総合的な音質

- 9.5

当サイトでも何度も紹介している非常にコスパの良いレコーダーといえばF6。

筆者はF4,F6,F3とFシリーズは長く愛用しているので特徴についてもよく知っています。

もちろんフラッグシップ機を目指すのであればこれよりさらに選択肢はあるにはありますが、個人所有であればこの辺りで十分すぎる性能です。

F3との違いはマイクチャンネル数とマイクアンプの傾向。

例えばVRマイクを使用したい場合などはF6一択になります。

こちらの記事でVRマイクとF6の接続方法について解説していますので是非参照してください。

F3の場合は2チャンネル限定ですので、一種類のステレオ録音。

マイク選びこそが極めて重要になってきます。

ちなみにこちらのサンプル映像は冒頭の音声がF3+DPA4006、演奏部分はF6+DPA4006。

ST4006A ステレオペア~サウンドハウスの価格こちらはDPA4006をF3を接続しています。

特に冒頭の音声部分などは、世界最高水準の音響、そしてシンプルさではないかと思います。

マイクアンプ性能はそれぞれに特徴がありますが、筆者はF3の方が好みです。

F3の方がちょっとドイツ車っぽいのと、昔のサウンドデバイスの図太さを感じます。

自作スキルのある方はプリモEM158などはかなりおすすめで筆者はF3との組み合わせで鉄板のコンビだと思っています。

こちらの記事でかなり面白い比較をしているので聞き比べてみてください。

VRマイクの選び方

VRマイクの場合はF6とHD25があればこのシンプルなセットで完成です。

VRマイクは主にゼンハイザーから出ているものと、ロードから出ているものの二択になってくるかと思います。

ZOOMからもVRマイク搭載レコーダーが出ていますが、こちらは簡易装備となっており、音質自体も中途半端で使い所が難しい機種になりますので、VR行くならゼンハイザーかロードの二択にしてください。

サウンドデバイス

F6よりもお値段高くなりますがサウンドデバイスはオーディオレコーダーとしては最高のブランドです。

チャンネル数によって価格は違いますが、6チャンネルのものが最もコスパがいいでしょう。

実際に長期使用経験がないため、詳しいレビューが書けないのが残念ですが、予算に余裕がある方やお仕事としてブランド力がある程度必要な方はサウンドデバイスを選択するのもいいかもしれません。

海外での知名度はZOOMも高いですがやはりサウンドデバイスはどの国のエンジニアにも名前が通じますので、海外のチームで制作したりする場合は名前が通りやすいです。

最高のマイクでシンプルに切り取る方は2チャンネルのものも。

【重要】マイク選び

ここから搭載するマイク選び基本的にF3などの2チャンネルのデバイスで録音する場合は最高のマイクロフォンを選択。

F6やMixPre-6 II、その他の複数チャンネルで運用する方はマイク選びが重要。

ただ高級なものを揃えればいいというわけではなく、音鉄さんですから、創意工夫も必要です。

こちらのクネローゼの記事を参考にしてみてください。

鼻呼吸してしまうと随時鼻の音が収録されてしまいます。

そのため、常に口を半開きにして呼吸しましょう。

こちらは尾道は千光寺ロープウェーに乗ったときにメガネマイクで収録した音源。

ロープの質感もしっかり入っています。

これはメガネマイクステレオのみで収録し、レコーダーはかばんにはいっていますので、他の人からまさか録音しているとは思われない見た目で、おかしな点があるとすれば、筆者が常時口を半開きにしていたことくらいでしょうか。

メガネマイクはバイノーラルほどではないにせよ、ある程度の立体音響感も感じられます。

一方で完全にAB方式で録音するためにクネローゼを使って首からかける方法もあります。

筆者はこんな感じでウインドガードとセットで無指向性のAB方式を組んでいます。

この地球上で最も優れた三脚、マイクスタンドは人間であることを忘れてはいけません。

おすすめの無指向性マイクは当サイトでも何度も紹介していますゼンハイザーのMKE-2になります。

為替の影響で2本で10万円を超えてきていますが、やっぱりマイクで妥協すると頑張って他の機材を揃えた意味もなくなりますし、一期一会の音響機会は妥協したくないですよね。

このステレオペアに加えてショットガンマイクもしくはパラボラ集音器を使ってポイント(要素)を狙い、ミックスするというスタイルが理想的です。

ショットガンマイクのおすすめはMKH416。

ショットガンマイクはどうしてもお値段が高くなってきますが、MKH416が一つのオーディオ史の中での超指向性マイクの答えともいえます。

他にも値段の高いマイクはありますが、SCHOEPSのCMIT 5U以外はどれも50歩100歩。

高くても音の微妙なのもあるくらいです。

別格ショットガンマイクのCMIT 5Uですが、MKH416との使い分けをどうするかというと、MKH416の方が低域のモコモコしたところに輪郭を持たせる性質があるので、例えば海や水の音なんかは水温が高い場合はMKH416がいいですし、水温が低い場合はCMIT 5Uがいいです。

こんな感じでフラッグシップマイクは状況と環境によって使い分けます。

予算上限なし〜プロよりも極めたい人向け

プロというのはどんな状況でも、どんな環境でも80点のクオリティーを出す人のことです。

ハイアマチュアは自分で状況や環境を選んで120点のクオリティーを出すことができますので、プロよりもすごいハイアマチュアは世の中にたくさんいます!

予算に上限なくプロの音響エンジニアよりも音鉄を極めたい方は是非参考にしてみてください。

廃線になる予定の電車や珍しいパーツが使われている車体など、歴史資料としてアーカイブすることもできます。

もちろん音鉄ですから、リュックサックかカバンに機材がすべて収納できることが条件になりますので、音楽収録とは分けて考えてください。

マイクロフォン

CMIT 5U

マイクロフォンは先述したショップスのショットガンマイクが最高です。

SCHOEPS ( ショップス ) / CMIT 5Uこのマイクは別格です。

マイクアンプの性能も100%引き出せますし、マイクアンプを選びます。

絶対に変換ケーブルを使ってカメラに挿したりしないでください。

Youtubeなどで、このCMIT 5Uをそのままミニプラグに変換してカメラに挿して使っている方もいらっしゃいますが、その使い方だとCMIT 5Uの性能を完全に消してしまうことになりますので、最適なマイクアンプを選択するようにしてください。

詳しくはカメラにマイクを挿さないで記事を参照してください。

KM184

一方で指向性のステレオペアマイクとしてはノイマンのKM184はかなりおすすめ。

184のページでも紹介していますが、予算を抑えたい方はSE ELECTRONICS ( エスイーエレクトロニクス ) / SE8というマイクロフォンのペアも代替品とかなりの性能を出してくれます!

状況によりますが、特に金属音などはSE8でカバーできる音源もたくさんあるかと思います。

こちらは広島県三原市の久井の岩海という場所で、森の音をノイマンKM184で収録した音です。

ノイマンKM184は空間の体積を表現するのに非常に優れたマイクで、それは何を意味するかというと反射音への感度が非常に高いということになります。

空間にあるディレイやリバーブなども的確に捉えることができるので、繊細なマイキングも求められます。

オンマイクとオフマイクの聴き比べは古楽の録音でテストしています。

非常に細かいですが音の広がり方に大きな変化があるので是非チェックしちゃってください。

DPA4060

4060-OC-C-B00~サウンドハウスの価格こちらも先述していますが、やはり紹介しておきたい存在です。

ラベリアマイクの最高傑作と言えます。

DPA4011

ST4011C~サウンドハウスの価格4011はDPAの指向性マイクですが、これはこれで別格。

お値段もそれなりにしますが、最高音質で録音できます。

音鉄の場合はウインドスクリーンなどをパーツ買い、または自作したりする必要がありますが、ここまでのマイクを音鉄で録音するとなると、この記事内ではサポートできないため、またの機会にします。

予算に余裕がある方はDPA4011は買って失敗することはありません。

SCHOEPS MK 5

DPA4011が購入対象になる予算がある方にはMK5も紹介しておく必要があります。

もしも、音鉄以外にピアノの録音もしたい方は先述のDPA4011を選択。

もしも、音鉄以外に弦楽器やオーケストラの録音もしたい方はこちらのMK5を選択。

SCHOEPS ( ショップス ) / Stereo-Set MK 5 ~サウンドハウスの価格レコーダー

先述のサウンドデバイスやズームのレコーダーはもちろん最高。

SOUND DEVICES ( サウンドデバイス ) / MixPre-6 II レコーダー をサウンドハウスで見てみるショップスのCMIT 5Uも思う存分性能を発揮することができるかと思いますし、NEUMANN KM 184も新たな可能性を引き出すことができるかと思います。

しかし潤沢な予算がある方はRMEという選択肢も検討してください。

RMEを検討する場合はマイクアンプ、レコーダーとそれぞれ分けて機材を揃えるのが一般的。

まとめ

- モノラルじゃなくてステレオで録る。

- 初心者は内蔵マイクが優秀なタスカムのレコーダー。

- 中級者はマイキングで音が変わるマイクを選択する。

- 上級者〜ハイアマチュアのショットガンマイクはCMIT 5U。

前半でもお伝えしましたが、中級者以降になると、状況や環境によって最適なマイクが変わってきます。

ここはもうレンズ選びなんかと同じ。

当記事でおすすめしているマイクは総合スコアの高いものになりますので、いろいろ試してみて自分の中でデータを取って体得していくしかありません。

音鉄はとにかくマナーが最優先です。

機材は自分の身体からはみ出さないセッティングにするのが大原則であるのと同時に一脚やスタンド等は身長の低い子供さんなどに当たったりするリスクもありますので移動中は特に注意するようにしてください。

撮影でもそうですが、基本的に移動時は荷物を抱っこするスタイルを癖にしておきましょう。

マナーを守って楽しい音鉄ライフを楽しみましょう!