【NEUMANN KM 184】各マイク位置でのピアノ音源テストや比較!

この記事の目次

- 音質

- 9.0

- コスパ

- 8.5

- デザイン

- 9.5

- 個性

- 8.5

- 総合点

- 9.0

この記事ではKM184のサンプルを豊富に掲載。

当スタジオの音響最高顧問の五島昭彦氏も『良い意味でノイマンらしくない素直なマイク』と評価しています。

- ピアニストのセルフレコーディングのマイクを探している方。

- 音響エンジニアの方で設備投資を検討中の方。

- 吹奏楽部の顧問の方。

近年円安や物価上昇とともに価格が高騰しています。

そこで代替品とまでは言い過ぎですが、マイクセッティング次第ではKM184と戦えそうだと思った指向性のマイクロフォンも締めに紹介していますので、是非最後まで参考にしてください。

ではまずはKM184の音質をチェックしましょう。

執筆:こうたろう / 音楽家・宗教文化研究家

音楽大学で民族音楽を研究。

卒業後ピアニストとして活動。

インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。

ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。

ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。

録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。

オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。

現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。

NEUMANNについて

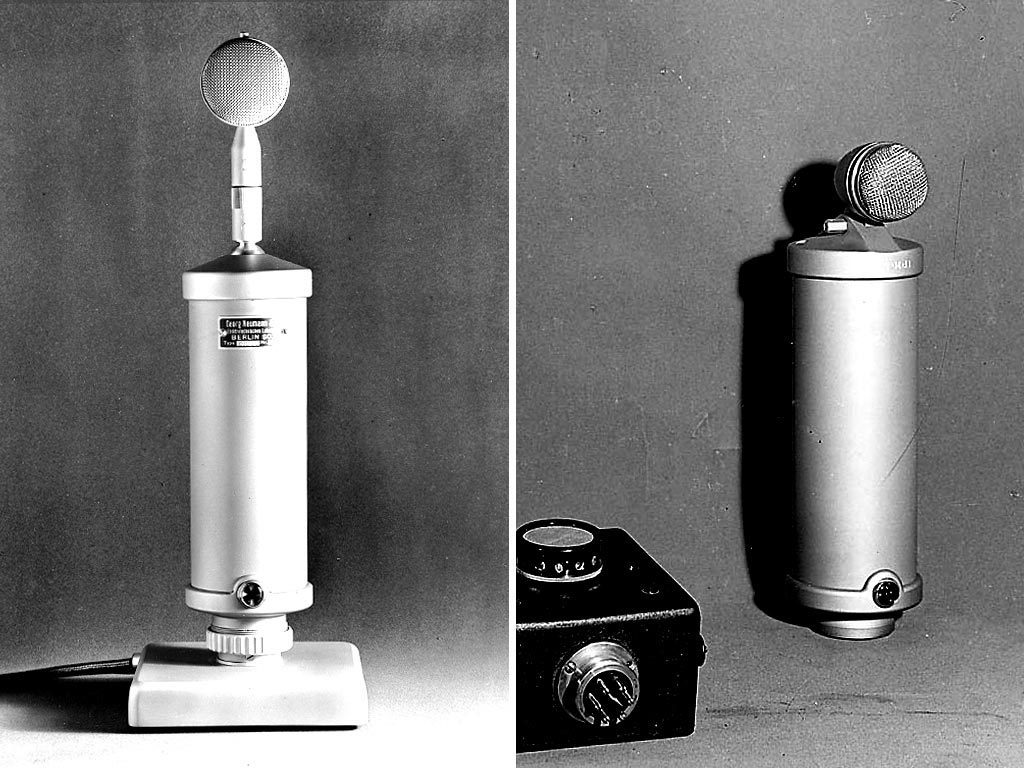

NEUMANN(ノイマン)は、ドイツの音響機器メーカー。

1928年に創業。

ゲオルグ・ノイマンがベルリンに初期の頃のノイマン社を設立しました。

カメラに興味がある方はこちらの記事も!

ドイツといえばオーディオだけでなく、カメラも最高峰です。

その後世界初の量産型コンデンサーマイクCMV3を開発。

CMV3はナチス党の講演やスピーチ、放送などにも採用され、ほぼすべてのドイツ国民がこのCMV3マイクロフォンの音を耳にすることになります。

その後、東西分裂の際は、それぞれノイマンも分裂してしまいました。

現在残っているNeumannは当時の西側の会社。

シリーズ180

KM184は180シリーズとして、他にも

- KM183 → 無指向性

- KM185 → 超指向性

とシリーズとなっています。

その中でもKM184は指向性マイクロフォンとして、他二本の設計の基礎になっています。

元々はKM84というアナログ時代に作られていたベストセラーモデルのものをデジタル時代ように再設計されたシリーズとなっており、KM84とKM184で使われているマイクカプセルは同じものとなります。

音の特徴

- ドイツらしい音がベースにありつつ、脂っこくない、しつこくない。

- 低域から中域にかけての滑らかなレンジの切り替わり。

- うるさくない高域。

- 弦楽器もある程度の引っ掛かりをしっかり感じる。

と非常にまとまりのよい、質実剛健ドイツらしいマイクロフォンです。

音質チェック

音質のサンプルをいくつかご用意しています。

特にS400Bを使ったサンプルでは各位置にKM184を配置しています。

音の違いをしっかり確認していきましょう。

ピアノ(S400B)をモデルに様々なマイク位置で比較

YAMAHA S400BとZOOM F4 / KM184の組み合わせです。

2、中距離

3、奏者の頭上

4、低弦のみへのオンマイク

5、ピアノのお尻

の順番で見ていきましょう。

ピアニストの方は3の音源はちょっとびっくりするかもしれません。

それぞれの音を収録し音質の違いをチェック。

音質テストではZOOM F4を使用していますが、現在ではF6、もしくは2チャンネルのワンポイント録音であればF3が圧倒的におすすめです。

ZOOM ( ズーム ) / F3 Field Recorder をチェックF6とF3の違いはチャンネル数だけではなく、マイクアンプの性質も若干違います。

優劣という違いではなく明確にキャラクターが違うといった印象。

F6やF3の違いや音の特性はこちらの記事でのテストにて感じられるかと思いますので是非チェックしてみてください。

VRマイクもやりたい!という方はF6で確定です。

いかがでしょうか?

低弦のみへのオンマイクが意外にいい結果だったことに驚きです。

また、ピアノのお尻は、ピアノボディ自体の奥行きをトレースできるため、ピアノサイズがワンサイズアップするのも実感していただけると思います。

筆者がドイツでアルバム制作した際に担当してくれた録音エンジニアのステファンも同じことをいっていました。

ピアノ録音のかなり細かいレクチャーは『音楽家育成塾』の講座にて紹介しています。

詳しくはこちらのnoteを参考にしてくださいね!

ちなみに中距離のピアノから約1.5メートル に関しては全く同じ位置同じ条件でQTC30の音源もありますので、比較してみてください。

チェンバロ音源

気持ち的にはどうしてもオンマイク気味に撮りたい気持ちはわかりますが、ある程度オフマイクで撮った方が奏者の感情面もしっかり残響に反映された音が収録でき、個人的には古楽は少しオフマイクで録音するのが好み。

民族楽器:馬頭琴

西洋音楽アンサンブル:歌曲

これが大変面白い意見をソプラノ歌手から聞くことができました。

このKM184とQTC30の二種類同条件で比較音源の制作をしていました。

一方でQTC30(アメリカ製)は全体の音楽の広がりはとても好みだがドイツ語という要素にフォーカスを当てた場合はKM184の方が好みである。

というコメントをもらいました。

冒頭でも紹介しましたが、QTC30(無指向性マイク)との比較ですので、厳密な指向性ペアでの比較ではないですが、参考にしてみてください。

教会という残響のコントロールが非常に困難な場所での収録のため、マイクロフォン個々の性能はもちろんですが、指向性と無指向性マイクの違いも顕著に感じられます。

音源はDropbox経由で掲載しています。

Dropbox経由での音声配信の方法はこちらの記事を参考にしてくださいね!

加えてこちらはKotaro Studio制作ではありませんが、クラシック歌曲の場合、こちらの音源テストも非常に参考になります。

Schoeps MK4とNeumann KM184の比較は最高ですよね。

MK4と比較しても高音部に癖こそ感じますが、Neumann KM184がいかに素晴らしいか実感できます。

Kotaro Studioの音響顧問:金田式DC録音の五島昭彦氏によると、KM184はオフマイクの性能が抜群に素晴らしいとコメントをもらっています。

スタジオでは金田式DC録音のMK2カプセルにてテスト収録した様子のレポートを記事にしていますので、興味のある方はこちらも参照してください。

和楽器での比較

こちらもQTC30との比較。

聴き比べてみてください。

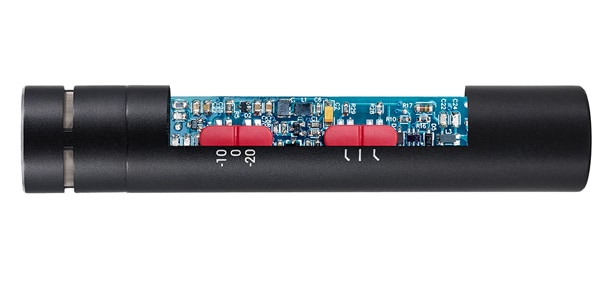

シルバーとブラックどちらを買うべきか?

よくマイクロフォンのラインナップには色違いのものが売られていたりします。

こちらのKM184もシルバーとマットブラックの二種類が用意されています。

もちろんどちらも性能も価格も同じ。

迷ってしまう方、是非「何を録るのか?・どういう現場で録るのか?」を基準に検討してみてください。

筆者が購入した際は、

- ライブ会場でのライブ録音

- ピアニストのクライアントが多かった

という二点でブラックを購入しました。

ブラックモデル NEUMANN ( ノイマン ) / KM184 STEREO SET をチェックピアノ+ライブ収録の場合は黒

やはりお客さんからの景観などを意識しなくてはいけません。

中には、マイクが気になってライブに集中できないという方もいらっしゃいますし、何よりクライアントであるピアニスト自身が、マイクが立っていると集中できない。。。というケースも想像以上に多いのが現状です。

そのため、特にピアニストのライブ録音の場合、とにかく目立たないようにするためには、黒は確定です。

また、音を意識しつつ景観を損なわないような配置を心がける必要がでてきます。

そのために、前半で紹介したピアノ録音の際のマイキングテストなど参考にしながら、会場でどの位置に置けば、景観を損なわずに良い音で録れるかを研究してみてください。

箱の大きさや残響にもよりますが、Km184の場合指向性マイクですので、無指向性マイクと比べてもそこまで残響の影響は受けにくく、楽にセッティングができます。

ビックバンドやブラスバンドはシルバー

一方でビックバンドやブラスバンドなどの金管楽器が多数入るような現場では、シルバーが同色で目立ちにくいです。

何をどこで録るのか?をイメージしてカラーを選択してみてください。

シルバーモデル NEUMANN ( ノイマン ) / KM184 STEREO SET をチェック映像関係の音質強化を狙う方

映像関係の方には釈迦に説法になってしまいますが、もちろんブラックでOK。

KM184 MT STEREO SET / サウンドハウス追加でアドバイスしておきたい点がマイクスタンドです。

おそらく色々調べておられるかと思いますが、マイクスタンドは基本的にはブームスタンドとストレートスタンドがあります。

結論としては映像制作でこのマイクを使う場合はストレート型を買ってください。

K&M ( ケーアンドエム ) / 20120B(ST201/2B) ストレートマイクスタンド をチェックこちらは映像チームの音響担当をしていたときのサンプルですが、ウインドスクリーン等はつけずに収録しています。

ストレートタイプのスタンドを最大まで伸ばして頭上高くあげて集音。

だいたい2.5mほどの高さの音になります。

まとめ

レンジが切り替わる部分の滑らかさ、安定感は他の指向性マイクでは感じられない部分でもありますし、特に価格と性能が一致しやすい指向性マイクロフォンの世界において、価格以上の性能が期待できるマイクロフォンではないでしょうか。

安定性はもちろんですが、万能性には脱帽です。

- 無指向性マイクとの組み合わせに。

- 指向性マイクでのワンポイント録音に。

- ドイツ音楽を収録する場合に。

- 小型コンパクトなので、持ち運びがしやすい。

2つ注意点があります

KM184は大変優秀なマイクロフォンです。

ステレオ指向性ペアの選択肢としてはもう他にないのではないかというほど。

ただし、このクラスになると他のフラッグシップマイクに比べると受ける影響は限定的ではありますが、マイクアンプやADCなどのクオリティーに音が左右されてしまいますので、適当なマイクアンプで使うのは避けたいところです。

映像専門の方に特に注意してほしいのがブラックマジックなどのミニXLR対応カメラに変換アダプターで直接挿してしまわないように注意してください。

映像関係の方でよく直差ししている方がおられますが、これはマイクの性能をほとんど発揮できません。

これはまさにイチローがそのへんの木片で打つようなもの。

打てるんですけど、、、とこういうわけなんです。

やはりオーディオ専門のレコーダーで収録した音とは別次元の音になりますので、カメラに挿入できるオーディオインはあくまでも専門のレコーダーからのアウトを送るなど、メモ代わりと割り切るようにしてください。

もちろんデジタルアウトからデジタルデータをカメラにインできるタイプのものだと話は別です。

この辺りはこちらの記事で図付きで詳しく解説していますので是非参考にしてください。

もう一点の注意点は円安やインフレの影響をモロに受けているマイクという点。

筆者が購入した時よりも値段はグングン上昇しており、今後も変動はどうなるか誰にもわかりません。

ノイマンのマイクですから、流行もなにもありませんので、ステレオの指向性ペアマイクでいいのをお探しの方はKM184,大きな失敗になることはまずないと思います。

早めに押さえておくのがいいかもしれませんね。

代替品の考察

もう少し予算を抑えたい方はこちら。

マイキング次第では指向性ペアマイクとしてはかなり戦える能力を持っています。

細かい点、例えば低域と中域との切り替わる際のグラデーションなんかはKM184の方が滑らかで軍配があがりますが、全体的に総称するとKM184に近いレベルまで高められる可能性を秘めています。

おまけに無指向性カプセルを購入すると交換できるようになっているようですので、システムを考える上では多様なスタイルに持っていけて便利です。

SE ELECTRONICS ( エスイーエレクトロニクス ) / SE8 OMNI CAPSULE PAIR をチェック