【Leica Ⅲf 完全ガイド】バルナックライカの使い方を徹底解説

この記事の目次

この記事ではバルナック型ライカの完全ガイド記事を書いていきます。

フィルムの入れ方、注意点、おすすめのフィルムから現像所のことまでを徹底解説。

初めてフィルムカメラ買うという方にはコスパが良いバルナックライカを強くおすすめします。

この記事のポイント

- 35mmフィルムカメラの元祖にしてゴール

- 一切電気を使わない

- ジャーマンクラフトマンシップの塊

- インフレヘッジ

執筆:こうたろう / 音楽家

音楽大学で民族音楽を研究。

卒業後ピアニストとして活動。

インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。

ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。

ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。

録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。

オーストリア、アルゼンチンなど国内外のアーティストをプロデュース。

写真家:村上宏治氏の映像チームで映像編集&音響を担当。

現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。

バルナックライカの魅力

1,元祖にしてゴール

バルナック型ライカとは決して世界初のカメラではありません。

しかし、当時映画用に使われていた35mmサイズのフィルムを写真機に搭載して、小型コンパクトに持ち運べる現在のカメラの原型と言われる物の元祖と言われています。

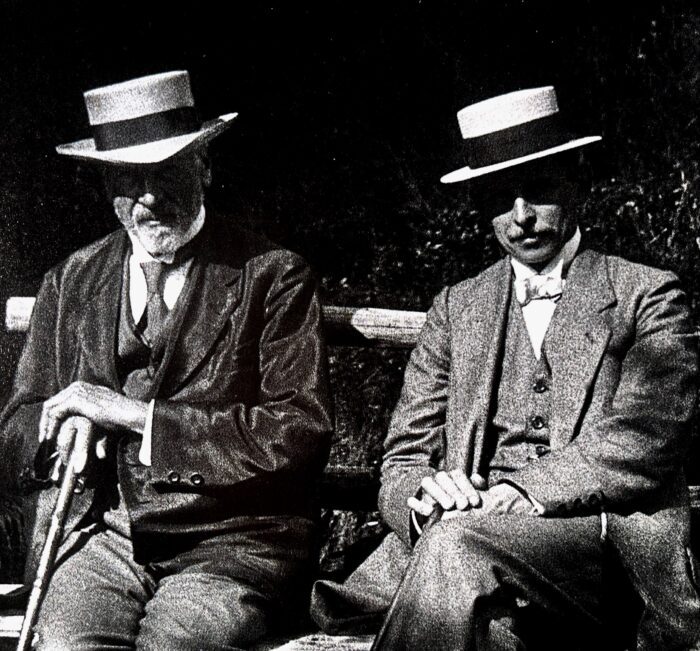

考案者はオスカー・バルナックという人物。

Oskar Barnack 、1879年11月1日 – 1936年1月16日(57歳没)。

ちなみにウルライカ(ドイツ語のヌル・ゼーリエが由来)はドイツで2022年に日本円で約20億円(シリアルNo.105でオスカーバルナック個人所有の個体でファインダーの上部にOscar Barnackと刻印されたもの。)もの価値がついています。

オスカーバルナックはドイツの精密機械エンジニアで、1902年1月1日からカール・ツァイスに就職し機械工として働きはじめ、1905年に35mm映画用フィルムを使用するカメラを発想しプロトタイプを製作。

1910年この時Ica(当時ドイツに存在していたカメラメーカー)に2ヶ月程出向しており、この際プロトタイプの35mm映画用フィルムカメラを当時のIcaの社長グイドー・メンゲル(Guido Mengel )に売り込みますが、メンゲルはこの売り込みを断っています。

いつの時代もすごいチャンスがすごいところに転がっているものです。

オスカー・バルナックはその後カール・ツァイスを退職。

ヘッセン州ヴェッツラーの光学会社エルンスト・ライツ(現ライカ)に転職。

1914年に24×36mm(ライカ)判カメラを試作、後にウル・ライカと呼ばれるようになります。

35mmの映画用ロールフィルム(135フィルム)を映画2コマぶんの24×36mmで使用し、カメラボディーを小型化することに成功。

その後35mmフィルムは、銀塩写真の主力となりました。

流れとしてはこんな感じ・・・

ですが、今ではデジタルカメラで35mmというと、フルサイズ機として、高級カメラのイメージがありますが、フィルム時代はコンパクトカメラとしての位置付けだったんですね。

サイズ的にはブローニーや、4×5, 8×10など他にもサイズはたくさんありますよね。

このバルナック型ライカは20世紀で日本はもちろん世界中でコピーされまくることになります。

完成度が高すぎて、人類は35mmフィルム機以外アイディアが思い浮かばなかったというわけです。

バルナックライカが35mm元祖なのは間違いありませんが、同時にゴールでもあると個人的には考えています。

2、一切電気を使わない。

これはめっちゃ重要。

激しく重要。

もちろん露出計搭載カメラは実質電池式と考えます。

電気を一切使わないロマン。

言葉では言い表せないけど、全国のカメラマニア達ならわかってくれるはず。

電気ゼロモデルでの名機ってたくさんあるので、これだけピックアップすると特筆すべき魅力とはいえません。

電気を一切使わないカメラは他にもたくさんありますが、そんなカメラと旅を共にしたいのがやはり電気を一切使わない露出計。

セコニックの398は昭和から続くベストセラー。

現代のデジタル露出計もびっくりのかなり正確な露出を一切の電気を使わずに計測し続けてくれます。

ただし、かなり強い磁力を使うため、デジタル機器と一緒に保管するのを避けるなどの工夫が必要です。

一生に一本の最高の露出系をお探しの方はセクニックの398で決まりです。

3、ジャーマンクラフトマンシップの塊

Leicaは生き物。

本当にそんな感覚を感じる瞬間があるんです。

ライカがみている景色と、自分がファインダーでみている景色。

それぞれ違っていて、現像後に、ライカの見ている景色を見せてもらってライカと対話する。

別に無理矢理擬人法的に書いている話ではなく、本当に感じるんです。

それはやっぱり作った人の想い、バルナックライカが誰かの魂の入った一つのアート作品だと感じるポイントです。

機械工業化が進んでからのカメラとは明らかに手に持った時の感覚が違っています。

それはいくら最新のフラッグシップ機を買ったところで体験できないバルナックライカならではの感性と言えます。

4、インフレヘッジ

これは(バルナック)ライカならではの魅力の一つと言えないでしょうか。

インフレ対策としては成長株を買ったり、金を買ったり。

ライカのブランド力の本質的な部分を理解していれば半世紀後に状態のいいバルナックライカの価値が暴落しているなんてことは一般的には可能性が非常に低いと言えます。

もちろん投資は何が起こるかわかりませんし、価値がゼロになる可能性だってある。

そこは自己責任。

でもカメラやるんだったら、撮っていない時に価値が下がっていくというのはなんだか悲しい。

安いからといって価値の上昇やインフレヘッジの見込めないブランドやカメラを買ってしまってはもったいないし、そもそもそういうモノはクオリティーが限定的なケースがほとんど。

金塊を持っているよりライカの方が投資価値は高くない?

だって、金は何も生み出さないけどライカは体験と写真を生み出してくれますからね。

ちなみに1923年に創られた通称ウルライカと呼ばれるバルナック型ライカのプロトタイプは2018年3月10日にウィーンで開催された第32回ヴェストリヒト・カメラオークションにて、カメラとして世界最高額となる240万ユーロ(当時およそ3億1,500万円)で落札されています。

ここまでの破壊力はないにしても、半世紀後に珍しい骨董品としての価値の高騰は充分見込めます。

バルナックライカの選び方

Barnack Leicaのいろいろなモデルは別の記事で紹介しています。

上記の記事でも紹介していますが、おすすめはやはりⅢf型です。

記事ではSummicron L 50mm F2を装着とありますが、赤エルマーもデザイン的におすすめ。

Ⅲfは同調機能が邪魔という意見もあります。

しかし、Ⅲf最大のおすすめポイント、魅力はやはり戦後モデルであるということ。

それだけ状態が良いものを見つけやすいのです。

なによりどの個体も血を吸っていないからです。

感受性の強い方であれば血を吸っているライカというのは持てば感じてしまうでしょう。

その点Ⅲfはやはり安心感があります。

一つ前のモデルだと、40年代〜の製造となり、綺麗に見えても戦乱をくぐり抜けている個体などもあるわけです。

他に、M型ライカと時期的に少し被っているⅢgというモデルが発売されますが、同じLスクリューマウントですし、中身はほとんど同じ(ファインダー性能など若干のスペックアップはしています)。

Ⅲgは個体数が少ないため中古価格も跳ね上がってきます。

レンズの選び方

バルナック型ライカのレンズとして特徴的なのが沈胴式レンズと呼ばれるレンズが沈んで収納できるタイプになります。

ライカもMレンズなどになってくると沈胴しませんので、持ち運びにはかさばります。

沈胴式レンズとしてはやはりエルマーが有名。

故にバルナック型ライカというとエルマーを連想する人が多いわけですね。

基本的にバルナックライカは50mmを選ぶのが基本です。

なにせバルナック型ライカのレンジファインダーは50mmしかありません。

50mm以外のレンズを使う場合は外付けファインダーが必要になってきます。

例えば後述するフォクトレンダーの15mmを装着したときは外付けファインダーとセット(後に写真あり)で使います。

外付けファインダーといっても、15mmですし、あんまり意味ないかも。

基本的に50mmで選ぶならおすすめは赤エルマーかズミクロン。バルナックライカ用のLマウントレンズはグーパスさんでもレンタルできるので、購入の前にまずは試してみてね!

この二つは現代のデジタル設計のレンズと比べても決して引けを取らない最高の光学性能を誇っています。

もちろん理論値などの面での細かい部分は現代のデジタル設計のレンズに軍配が上がるでしょうが、味がそこにつくことを考えると同等の選択肢として戦える能力を持っていると言えます。

ちなみに、エルマーならやはり頑張って赤エルマー。

もしくは、赤エルマーダイヤスケールを選んでほしいところであります。

エルマーはノーマルの場合古い感じがするといいますか、ピントの山が掴みにくかったり癖がすごかったりするんです。

これが赤エルマーになると、後期型レンズになりますので途端に性能がずば抜けてアップ。

もうMシリーズの歴史が始まるスキルをライカが持ち始めた時代のレンズになります。

もちろん好みにもよりますが、赤エルマーの描写力だとほぼ現代と同じ感覚の描写で撮影していくことができます。

その描写力はかなり高く、ライカのレンズという書籍でもこのような記述がありました。

赤エルマーと最新の設計によって作り出されたMヘキサノン50mm F2をあえて比較のために撮り比べたが、10倍のルーペで見る限り、そのシャープネスに関してはその差はほとんどない。

ライカのレンズ:吉野信

状態によっては、レンズのコーティングの違いの色合いが少しだけ違った世界を描写するが、原板から印刷原稿にすることを目的とする僕の意図は、少しの色の違いなど何ら影響はない。

フォクトレンダーBESSA用レンズ

20世紀後半のレンジファインダー機として有名なフォクトレンダーのBESSAシリーズ。

その最初期であるBESSA-LとBESSA-RはLスクリューマウントになっています。

この2機種のためにフォクトレンダーはLスクリューマウントのレンズをいくつか出しています。

R2やT以降はMマウントとなっています。

LスクリューマウントはMマウントとアダプターで互換性がありますが、Mマウントレンズをバルナック型ライカや他のLスクリューマウントタイプのボディにはつけられないことになっています。

なのでMマウントレンズ開拓をしたい方はM型ライカや、BESSAのT以降に発売されたMマウントBESSAの購入が必須となります。

特にBESSA-Lはファインダーなしの目視用広角レンズ専用カメラとして発売されましたので、例えば先ほど掲載したSuper Wide Heliar 15mm F4.5 Asphericalなどは比較的入手しやすくなっています。

【フィルム作例】VoightLander Super Wide Heliar 15mm F4.5 Aspherical

15mmなので、バルナックライカⅢfの時代では想像していなかった世界でしょう。

ちなみに外付けファインダーと共にⅢfに装着するとこんな感じになります。

このレンズの使い方は距離計の連動はありませんので、目視になりますが、被写界深度のレンジが狭いため、写るんです的な感覚で使っていくことができます。

日本とロシア

他にはキャノンもバルナックライカのコピーを作っている頃にLスクリューマウントレンズを多数出しており、選択肢として考えられます。

【フィルム作例】コスパ最強?!Canon 50mm f1.8 L39

例えばこちらのキャノン50mmレンズであれば、一万円ちょっとのお値段で購入できるのでオールドレンズの入門用としては人気の機種になります。

他にも35mm(外付けファインダー付きモデル)などもありますが、ライカで揃えようとするとズマロンになりますね。

あとはやっぱりジュピター系。

世界中でコピーされたバルナックライカですが、有名なのはキャノンと、ロシアのゾルキーシリーズ。

ロシアのカメラ事情についてはもう記事3個分くらいになってしまうので割愛。

ゾルキーにつけるためのLスクリューマウントレンズは安価でゴロゴロ手に入ります。

でもやっぱり個人的には赤エルマーが一番あってる気がする。

なんというか、本当に不思議な感覚を体験できますよ。

フィルムの入れ方3つの方法

バルナックライカは使うにあたりいくつかの癖を捉えておく必要があります。

その一つがフィルムの装填。

ここがまた手作り、モノづくりな匂いがプンプンします。

本来ならスムーズに効率重視で交換するフィルムでもバルナックライカの場合は楽しむ時間。

大きく分けて二種類。

フィルムカットとバルブモードで滑り込ませる方法。

筆者の個体はなんとどちらもすることなく入れられる個体でした。

これはおそらく筆者の手元に来るまでに渡ってきた様々なオーナー様の誰かが、内部のパネルを改造したものだと思われます。

個人的におすすめは道具が不要なのもあり、バルブ撮影モードで滑り込ませる方法です。

フィルムカットで装填

以前動画を撮影したのですが、まだ買ったばっかりの時に撮影したのでぎこちないのでご了承ください。

カットの方向は上部分。

この上の部分がバルナックライカの場合はスペースがギリギリになっていて、そのまま入れてもフィルムが滑り込まないような構造になっています。

このようにカットすると、その部分だけ避けて装填し、スプールの巻き上げ時に滑り込むという仕組みです。

持ってるフィルムを一気にカットして使う方もいらっしゃるようです。

ただ、これはやっぱり面倒なのと、外での入れ替えなんかの時ははさみ持ち歩くわけにはいきませんから、最近は次のバルブ撮影でやってます。

バルブモードにして強引に滑り込ませる

バルブモードにする方法は次の使い方や注意点などでまとめます。

バルブモードにすると、シャッター幕は開きっぱなしになるわけですが、ここで強引に入れてしまうという方法。

これが実は一番現実的かもしれません。

テレホンカードをかます。

さて、これはさすがに時代背景あってこそだと思います。

テレホンカードの厚み本当に良い感じなんですが、クレジットカードなどでは厚すぎてNG。

ちょうどいいのがあればフィルムと並行して入れて滑り込ませるというのは非常にスムーズですが、現代だとカード類もクレカも現金も全部スマホに入っちゃってるというわけで、もう探すのが大変ですよね。

というわけで、1と3はライカとフィルム以外にアイテムが必要になるという点であんまりおすすめしません。

最近は筆者は2ばかりですが、2だとアイテム不要なのでおすすめです。

フィルムの取り出し方

撮影がすべて終わったら取り出します。

フィルム送りが中途半端なところで巻けなくなりますので、カウンターと照らし合わせて撮り終えたことを確認できたら、巻き上げ部分横のロックをR(リターン)に動かします。

フィルム送りができない状態で無理矢理巻いてしまうと、テコの原理でスプールから切り離されてしまいます。

そうなってしまうともうカメラごと現像所に送らなければいけなくなりますので、注意してください。

Rに合わせたらあとは、巻き戻しノブで手動でせっせと巻いていきます。

巻き戻しノブは巻きやすいように引っ張り上げられる仕様になっていますが、引っ張り上げてもあげなくてもどちらでもちゃんと巻けます。

するとカラカラと感触で巻き終わったことがわかりますので、巻き終わったら取り出しましょう。

感触でわかりますが、わかってからも念の為ちょっと多めに巻いておくと安心ですね。

取り出したらRレバーを戻してシャッターを完全にチャージして空打ちしておきましょう。

使い方や注意点

バルナックライカを使うためにはいくつかの注意点があります。

M型をはじめ、このあと20世紀のカメラの進化はこの注意点をユーザーが考えなくて良いように進化していきました。

注意点1:『シャッター速度の変更はチャージしてから』

シャッター速度の変更はフィルムを巻き上げてからじゃないとできません。

内部の構造としては、巻き上げた時にはじめて絡むカムが中にあり、そのカムに引っかかることでシャッター速度の調整ダイヤルが動く仕組みになっています。

そのカムがシャッターボタンで外れることで決めた速度で先幕シャッターが引っ張られるというわけです。

この点を注意しておきましょう。

チャージする前は今どの速度に合わせているかもわかりません。

それで正解です!

注意点2:『撮影時にシャッターダイヤルを押さないように注意』

これまた構造上の話になるのですが、シャッターダイヤルは巻き上げられて任意の速度で調整され、巻き上げダイヤルのカムが一気に放されることで戻っていきます。

この戻っている最中にダイヤルに指が触れてしまうと、そこでストップしてしまい、露出が大変なことに。

これは筆者も最初知らなくて、縦位置撮影の際に引っかかってしまいびっくりしたのを覚えています。

縦位置撮影の際にでやすい注意点だと言えますね。

注意点3:『長時間撮影の合わせ方』

長時間モードにするためには、まずフィルムを巻き上げ、シャッターダイヤルを1/30秒に合わせます。

1/30秒に合わせないと全面の長時間露光用ダイヤルが動かない仕組みになっています。

1/30秒に合わせたら全面に配置してある長時間露光用ダイヤルの上の小さなボタンを押しながら、任意の秒数に合わせます。

一番向かって右側にあるTというのがバルブ撮影。(フィルム挿入の際に筆者が使っている方法)

ちなみにTから戻す時はダイヤルを1秒に合わせれば1秒後にシャッターが閉じます。(この時は小さなボタンを押す必要はありません。)

ここからが注意点なのですが、再び通常のシャッター速度に戻す際には全面の長時間露光用ダイヤルを1/30秒に戻してから通常のシャッター速度を決めていくようにしてください。

つまり、1/30秒以下の撮影をする時以外は全面のパネルは必ず30のところで止まっている状態。

ここを忘れて使い続けると故障の原因になりますので注意です。

注意点4:『フィルムカウンターを忘れない』

これが結構やりがちなんですが、フィルムカウンターは自動ではありません。

フィルムを装填した際に自分で1のところまで回してください。

これは歯車が一つの非常にシンプルな仕組みで、フィルムの巻き上げと同時に1ダイヤル分回転するだけ。

これ忘れると地味に結構辛い・・・

やっぱりフィルム撮影って、『あと何枚』が重要で、あと◯枚だから、これ撮るのやめようとか、これ撮ろうとかそういうのがあるかと思います。

167MTのような完全自動フィルム機に慣れていると特に忘れやすいポイントなので注意しましょう。

おすすめのフィルム

なんとなく古いカメラと古いレンズなのでモノクロームがやっぱり合うんじゃない?

と思ってしまいがち?

筆者もやっぱり一番最初にいれたフィルムはモノクロームでした。

でもカラーでもガンガン撮れば良いじゃない?

Ektar100

最近は本当にこればっかりになりました。

Ektarはすでに初代iPhoneなどが発売したあとの2009年に発売した新しいフィルム。

凄まじく幻想的な世界が広がりますよ。

Ektarの場合は2009年発売当初から一本あたりの値段はそこそこ他のフィルムに比べてもお高く設定されていたので、昨今のフィルムの値上がりにも精神的耐性があるというか、なんというか。。。

まとめ買いの方が若干一本あたりがお安くはなるのですが、まずは試してみたいという方は2本セットから。

T-MAX100

モノクロームで撮るならTmax。

これは比較的新しく発売されたフィルムで、やっぱり艶とか質感とかが、桁違いです。

これなんかは35mmではなく120mmの66サイズですが、Tmaxで撮影。

本当に素晴らしい質感に写ります。

ただし注意しないといけないのが、Tmaxは専用の現像液が必要で、他のモノクロームの現像液と併用できないため、現像に出しても一本あたりの現像コストがあがります。

だいたい普通のモノクロフィルムに+500円〜1000円くらいの範囲。

バルナックライカではまだTmax使ってないですが、作例準備中です。

ACROS II

最も低コストでモノクロームを楽しむならアクロス。

モノクロームの世界を手軽に楽しみましょう。

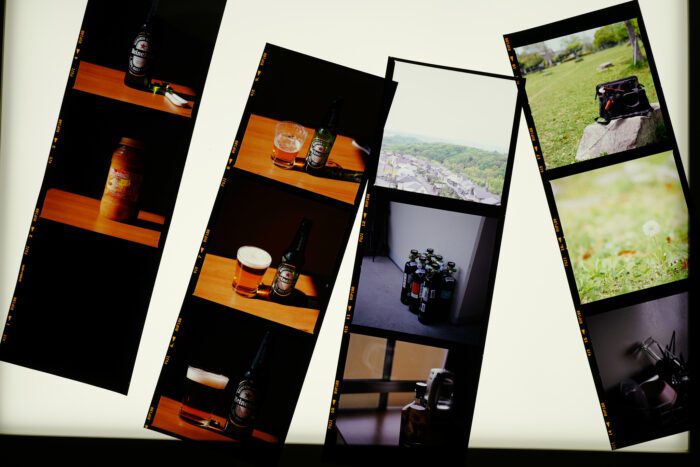

ポジフィルムは・・・

ポジフィルムでも撮りたいなんて方も多いかもしれません。

ポジフィルムはやっぱり見返す時にライトボックスでみるともう昨今の画素数競争はなんなんだ?と思うほど美しい世界を見せてくれます。

【作例】GOOPASS で借りた Leica Q 簡単な作例とレビュー

ただしポジフィルムの場合はネガに比べても取り扱いには注意が必要になってきます。

よく例えられるのが炭酸水とか、炭酸飲料に例えられます。

ナマモノなので冷蔵保管が基本ですが、封を切ったら現像までは時間との勝負。

炭酸が徐々に抜けていくように、時間と共にその美しさは犠牲になっていきます。

ポジフィルムの場合は基本的にはスタジオでの撮影だったり、撮影対象があらかじめ決まっていたりと、カメラに入れっぱなしという概念が基本的にはないので、旅行なんかだと撮影後旅先から現像所に送るなんて感じで使えばいいかも?!

ただし最近の郵送系の現像所でもポジは未対応なんてところも多いので注意が必要です。

海外でも様子は同じで、ネガはTmax(ちょっと高いのも同じ)まで対応してるけどポジは未対応というお店は多いみたい。

ポジフィルムの現像は対応している現像所でも基本的に外注となっていて、西日本、東日本、それぞれ送る先は決まっていて基本的に同じクオリティーで返ってきます。

ポジフィルムで撮影するときはよく計画してから撮影しましょう。

これで安心!アルゼンチンにもフィルムを現像できる場所があります!

でもやっぱり見返す時にポジフィルムは特別な体験ができますよ。

スキャンしてもこの解像度?!

解像度という言葉はもうポジフィルムにはありませんが、現実にアナログでライトボックスでみると、『そこに存在している』という感覚です。

是非試してみてください。

ちなみにこの写真のスキャンはフォクトレンダーのマクロレンズを使っています。

【作例】Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical

ポジフィルムの鑑賞にはライトボックスとルーペが理想的。

楽しいですよ。

ちなみにポジの場合はマウントして保管するといいですね。

基本的にはそこにある色、質感が全てですので、そのフィルムに乗っている像がそのまま完成です。

まとめ

フォーカルプレーンシャッターのバルナックライカはその作りのシンプルが最大の魅力。

やはり作りがシンプルであればあるほど、壊れにくい、そして修理がしやすいというメリットがあります。

巻き上げノブもM型以降になってくるとパーツが増えてきます。

バルナック型の場合巻き上げは完全手動ですが、スプールとノブをつなぐ歯車はわずかに二つ。

あまりにもシンプルです。

個人的にはセルフタイマーなしモデルがおすすめ。

セルフタイマー部分はやはり故障しやすい箇所でもあります。

末長くいつまでも気持ちよくライカとの関係を築いていくためにはシンプルであることが一番。

バルナックライカのここが良い!

フィルムの装填は慣れるまで大変です。

でもね、この一手間が愛おしい。

そして巻き上げの時も、ちゃんとフィルム送りを手動でしなきゃいけない、この一手間がとても大事だなと感じる瞬間が何度もありました。

巻き上げてる時に『あっ、やっぱりやめておこうか』となったり、巻き上げてる時に『あっ、こっちが撮りたい』なんて被写体を見つけたり。

とにかくもうバルナックライカでしか味わえない愛おしいポイントはこれらの一手間と、人間らしい性格故にまるで本物の人生の相棒のように対話できる擬人性にあります。

筆者は自分にぴったりのカメラ探しの長い長い旅にピリオドを打ってくれたカメラで、これからも末長く付き合い続けていきたいと思います。

みなさんも初めてのフィルムカメラ、そして人生の相棒となるカメラの選択肢としてバルナック型ライカⅢfを検討してみてはいかがでしょうか。

みなさんの参考になれば幸いです。

カメラメカニズム教室〈上〉の191ページにはバルナック型ライカのシャッター機構などの解説が掲載されています。

バルナック型だけでなく他のカメラのメカニズムも詳細に解説されたカメラファン必読の本ですので、持っておくと何かと重宝します。