【作例&レビュー】Hasselblad Makro-Planar CF 120mm F4 T*

- コスパ

- 6.0

- シャープネス

- 10.0

- 携帯性

- 6.0

- リセール

- 9.0

- 所有感

- 10.0

35mm換算だとだいたい65mmほどの距離感になります。

この記事だけでOK!ハッセルブラッドの使い方や注意点などざっくりまとめ

Hasselblad (ハッセルブラッド)の歴史を徹底解説!

執筆:こうたろう / 音楽家・宗教文化研究家

音楽大学で民族音楽を研究。

卒業後ピアニストとして活動。

インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。

ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。

ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。

録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。

オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。

写真家:村上宏治氏の映像チームで映像編集&音響を担当。

現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。

1992年製

筆者が購入したのは1992年製のマクロプラナー。

製造年はシリアルナンバーを打ち込むとすぐにわかるデーターベースがあります。

基本的にハッセルブラッドというとやはりPlanar 80mmがベースになるかと思います。

これは35mm換算で50mm相当となり、やはり50mmに始まり、50mmに終わるカメラの世界での標準焦点距離と言えます。

筆者はあえてPlanar 80mmは選択せず、このマクロプラナーと50mmディスタゴンの2本を選びました。

Voigtlander APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical レビュー

コントラストは低め

コントラストは若干低めで雰囲気重視のレンズであると言えます。

ただし、Makro-Planar CF 120mm F4 T*とa6500を使ってのデジタルでは、やはりすごい解像度を見せてくれています。

α6500 ILCE-6500 ボディを借りる

作例

ハッセルブラッドで撮影するライカ・・・なんか夢見心地な時間です。

なんかエモい。

Ektarの雰囲気がいい感じでエモさを演出してくれます。

麦茶ですが、水分の質感はたまりませんよね。

ポジフィルムでの撮影。

Ektar100。

遊具の色味が独特の昭和カラー。

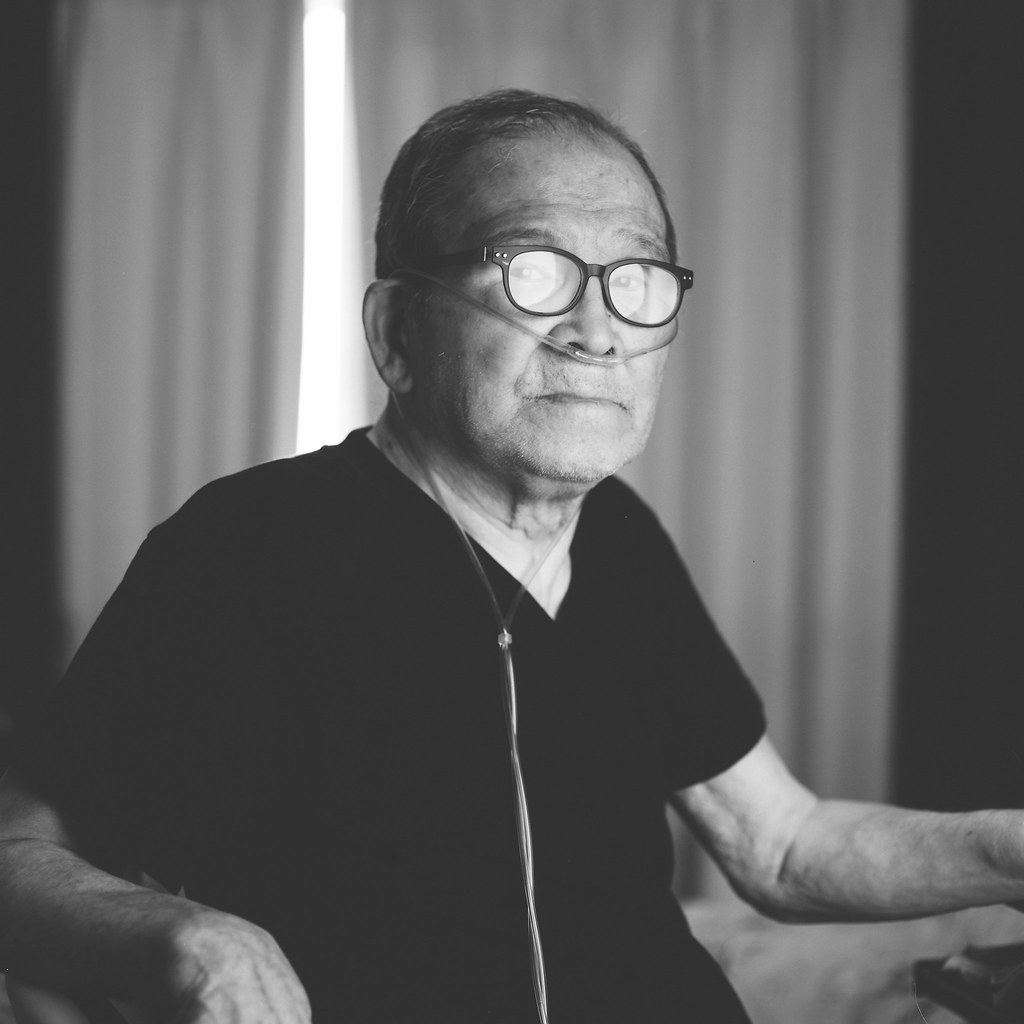

ポートレートの撮影機会がなかなかないので在宅介護中の祖父をACROS IIで撮影。

中判フィルムの風格があります。