DAU. ナターシャ ~ ソ連のハニートラップ手法 / 感想と解説

この記事の目次

日本で公開されるのか?!

とも話題となったソ連を完全再現した映画と言われるDAU. ナターシャ。

筆者はAmazonでレンタルしてみてみましたが、想像していた通りの素晴らしいシークエンスや、映像美、音響美があり、ストーリー構成もアドリブとは思えない完成度で、素晴らしい映画でした。

しかし、評価の方は賛否あるようでしたので、もしかすると「意味がわかれば・・・」見どころなどがわかったりするかもしれないと思い、僭越ではありますが、簡単な解説を交えて感想をシェアしていきます。(ネタバレラインは明記します)

Kotaro Studioの癒しの音楽シリーズ432hzピアノ企画を是非体験してみてね!

こちらで紹介しているピアノ音源は全曲癒しの周波数と呼ばれる432hzでチューニングされた作品です。

ニュージーランドやアジア地域で何度もチャートインしています!

2、もののけ姫(もののけ姫より)

3、人生のメリーゴーランド(ハウルの動く城)

4、風の通り道(となりのトトロより)

5、となりのトトロテーマ(となりのトトロより)

6、鳥の人(風の谷のナウシカより)

7、いのちの名前(千と千尋の神隠しより)

8、6番目の駅(千と千尋の神隠しより)

9、ふたたび(千と千尋の神隠しより)

10、いつも何度でも(千と千尋の神隠しより)

11、海の見える街(魔女の宅急便より)

12、晴れた日に…(魔女の宅急便より)

13、やさしさに包まれたなら(魔女の宅急便より)

14、旅立ち(魔女の宅急便より)

15、帰らざる日々(紅の豚より)

16、時には昔の話を(紅の豚より)

17、節子と清太(火垂るの墓より)

18、海のおかあさん(崖の上のポニョより)

19、カントリーロード(耳をすませばより)

20、空から降ってきた少女(魔女の宅急便より)

2、ドライフラワー(優里)

3、ハッピーエンド(映画「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」主題歌)

4、ANSWER(槇原敬之)

5、雪の華(中島美嘉)

6、Everything(ドラマ「やまとなでしこ」主題歌)

7、しるし(社会派ドラマ「14才の母」主題歌)

8、エイリアンズ(キリンジ)

9、First Love(TBS系テレビドラマ『魔女の条件』主題歌)

10、ハナミズキ

11、ひまわりの約束(アニメ映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌)

12、楓(スピッツ) 13、ロビンソン

14、SAY YES(フジテレビ系月9ドラマ「101回目のプロポーズ」主題歌)

15、オールドファッション(ドラマ『大恋愛〜僕を忘れる君と』主題歌)

16、星の奏でる歌(TVアニメ「シュタインズ・ゲート ゼロ」)

17、炎(映画『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』主題歌)

18、虹(東宝系映画『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌)

19、366日(映画&ドラマ『赤い糸』の主題歌)

2 小公女セーラ「花のささやき」

3 レ・ミゼラブル 少女コゼット「ma maman」

4 若草物語ナンとジョー先生「明日もお天気」

5 アルプスの少女ハイジ「おしえて」

6 赤毛のアン「きこえるかしら」

7 南の虹のルーシー「虹になりたい」

8 トム・ソーヤの冒険「誰よりも遠くへ」

9 母をたずねて三千里「草原のマルコ」

10 名犬ラッシー「終わらない物語」

11 フランダースの犬 「よあけのみち」

12 ペリーヌ物語「ペリーヌものがたり」

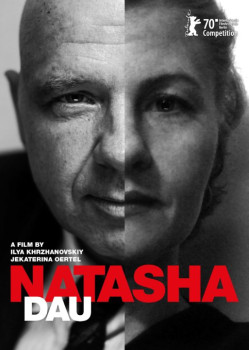

DAU. ナターシャ

「ソ連全体主義」を現代に蘇らせる ―― 前代未聞の手法で人間の本質に迫る、狂気のプロジェクト!

というキャッチフレーズで公開されました。

1975年、ソ連生まれのILYA KHRZHANOVSKIY(イリヤ・フルジャノフスキー監督)の作品です。

その他のキャスト・スタッフに関しては公式サイトをチェックしてみてください。

本編を見た後にキャストの解説をみるだけでも、この映画にかける気合が感じられます。

舞台は・・・

舞台は1930年代後半〜ホロモドールから回復していたウクライナ・ハリコフ地域。

レフ・ランダウが所属していたモスクワの物理学諸問題研究所 Институт физических проблем をモデルとており。

セットの中では建物の外観・内観、食事、衣服、トイレの臭いまでもが歴史考証に基づき再現されたそうです。

食事は見た目だけでなく、味もソ連時代のままだったそうです。

音響が素晴らしい

映像美はもちろん素晴らしい。

この素晴らしいという表現は誤解を招くので少し解説しておくと、決して画質や解像度のことではありません。

シークエンスはもちろんのこと、画角、高さ、何より質感が非常に良いのが特徴でずっと見ていても飽きません。

映像美に加えて、音響美にも注目です。

非常に高級な無指向性のマイクロフォンをステレオでワンポイントされており、演者の声は随時ショットガンマイクで追われています。

仕込み用のマイクも無指向性と指向性が巧みに使い分けられており、音響担当の技術の高さが伺えます。

このため、全体像としての場の音響、さらに演者に対してのショットガンマイク以外の音は無指向性だけになるという、なんとも場の会話を録音するのに素晴らしいセッティングとなっています。

おそらくDPA4006あたりを使っていると思いますが、筆者のメモリーの中で照らし合わせてみると最も近いのがWM-62Aという素子でした。

特に食器類がぶつかる音なんかは、独特のベールが一枚かぶさる62Aの要素が強いと感じました。

椅子を片付ける音などはわずかにディレイが感じられるため、無指向性マイクは天釣りの可能性もあります。

ここまでこだわりのある監督ですから、もしかするとWM-61AかWM-62Aあたり本当に使っているかも・・・?

素晴らしい音響美です。

このファンノイズがフランス人科学者の視点で没入すると一層恐怖感が増します。

この映画の見どころはソ連の疑似体験

ここから感想、解説のために若干ネタバレ含みます。

ソ連の生活

筆者は実際にソ連の人から話を聞いたことはありませんし、書籍やネット上での情報しかありません。

ただ、今回そういった断片的な要素を疑似体験することにより、どんな世界だったのか、書籍やネットよりももう少しリアルにイメージできるようになりました。

国民全員がスパイ

ソ連といえばどんなイメージでしょうか。

知らない家族と同居しており、隣の部屋の壁に耳当てをし、会話などを相互監視していたという噂もあるほど、国民全員が日々監視の目に怯えて暮らしているというイメージが筆者の中ではありました。

今回はこのDAU. ナターシャを見てみると、「怯える」というニュアンスとはまた違う、ちょっと日本語では表現できない何かがそこには感じられました。

序盤から始まるウェイトレス同士の喧嘩。

これも実はしっかり映画として意味があって、アドリブでシークエンスを表現したと言われる映画ですが、軸となるストーリー自体は忠実に追われていることがわかります。

ハニートラップ

実際に公式サイトではこのように紹介されています。

施設に併設された食堂で働くウェイトレスのナターシャはある日、研究所に

DAU. ナターシャ公式サイト

滞在していたフランス人科学者と肉体関係を結ぶ。

言葉も通じないが、惹かれ合う2人。

しかし、そこには当局からの厳しい監視の目が光っていた。

ナターシャの同僚のオーリャはちょっと英語ができるんで、このフランス人科学者とナターシャの軽い通訳をします。

さて、このフランス人科学者ですが、1930年代後半の設定です。

第二次世界大戦が激化している最中、1939年にはポーランドの分割等でドイツとすでに衝突が始まっており、1940年にはドイツがフランスを占領しています。

当然フランス人科学者がソ連の研究所の内部に招かれて、共同で実験や研究をし、ソ連の研究所を隅々まで歩き回り、研究内容をすべて把握された挙句そのまま「お疲れ様でした」と帰国できるはずがありません。

そんなフランス人科学者が帰国できないようにするための手法が紹介されています。

さて、ハニートラップは誰の仕掛けでしょうか。

映画を見ても誰が仕掛けたトラップかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、当事者はナターシャから16歳で売春婦になったと罵られていて、なぜかちょっと英語が話せるオーリャであり、フランス人の好みがたまたまオーリャよりも年配のナターシャに向かったという話でした。

この映画の見どころはそれぞれの関係性

さて、最初から暗黙の了解で知っていたのかは定かではありませんが、フランス人科学者がナターシャに興味を示した段階で、ナターシャもスイッチが入りました。

女のスイッチです・・・

と思いきや、これは明らかに任務としてのスイッチ・・・のように筆者は感じましたし、みなさんはどのように感じるでしょうか?

コトを終えた後にナターシャとオーリャと会話するシーンがありますが。。。

いや、これもなんとも言葉にできない感覚で、この映画の作品制作の背景はたくさん出てきますが、感想レビューがググってもほとんど出てこないの理由がわかります。

見なきゃわからない感情推移や、解釈があまりにも多いという印象です。

最後の最後にナターシャは「すべて理解している」というセリフを口にしますが、どこまでの範囲をすべてと言っているのかというのは視聴者の想像に委ねられます。

自分の立場とこの先の運命はすべて理解しているけども、肉体関係で愛が芽生えた様子を示唆しているようにも見えます。

愛の語り方が実に独特です。

この辺りは日本語字幕で見るのは限界があるのかもしれません。

ロシア文学がこれほどまでに世界的評価が得られる所以がこのナターシャの愛の語り方にあるように感じます。

ウラジーミル・アジッポとナターシャの会話

ナターシャがいうすべて理解していることをすべて理解しているからこそのウラジーミル・アジッポのあの対応だったのか。

いろんな想像が掻き立てられます。

尋問室でウラジーミル・アジッポからかなり高圧的な態度で迫られていますが、ナターシャの回答に対して徐々にウラジーミル・アジッポの態度も軟化し始めます。

特に「女性はいつも綺麗にしておかなきゃ」というフレーズをウラジーミル・アジッポに投げかけます。

その後、一瞬(会話のテンポが変わる)間が空き、ナターシャに「仲良くなりたいか?」と問いかけるシーンがあります。

ここでもお互いが探り合っており、「こいつは理解しているのか、それともただの犯罪者か?」を慎重に探っている心理戦が感じられます。

後半の尋問室ではウラジーミル・アジッポの放った一言「痛かったらすまない」という言葉も徐々にナターシャに対して「こいつはちゃんと理解しているようだ」と感じている様子が伺えます。

宣誓書をスラスラ書く姿や、ウラジーミル・アジッポにオフレコでした質問「私は女として魅力的か?」などの台詞などからからウラジーミル・アジッポに対して「私はハニートラップに貢献できた。」という喜びをも伝えているように感じますし、ウラジーミル・アジッポもそれを理解している様子でした。

ウラジーミル・アジッポもまたどこかの誰かからナターシャへの対応を監視されており、関わっているすべての人が絶妙な心理戦と本音の伝達方法を探る姿と、心理の真理はどこにあるのか?という描写が素晴らしく絶妙に表現された映画でした。

オーリャとナターシャの関係とは?!

この辺りも一回通しでみただけでは気がつきませんが、前半の仕事終わりの二人の会話からいろいろ推察できます。

そして、オーリャに対して「あなたは愛を知らないから不幸だ」と言います。

それに対してオーリャは「私は若くてきれい」と返します。

現代人の感覚から真正面に解釈すると見えてきませんが、ソ連という国の背景を意識して解釈すると・・・

ナターシャ:「オーリャ、あなたはいつもハニートラップの仕事を与えられていい気になってるよね、私はその役目をもらえないけどその代わり本当の愛を知ってるわ」

オーリャ「私が若くてきれい、いつだってハニートラップ(ソ連にとって助けになる仕事)は私なのよ。嫉妬しないでちょうだい。」

というニュアンスにも映ります。

もちろん当時のこのような施設で働くウェイトレスですから、ハニートラップと仕事はセットになっていることは誰もが理解していたことであり、オーリャにその任務が与えられていることはナターシャは百も承知。

という女としての魅力の嫉妬が伺えます。

その根拠としては、冒頭でオーリャが「私は若くてきれい」といったセリフに対してナターシャは「私を怒らせようとしてるのね」と返しますが、ナターシャがフランス人科学者へのハニートラップが成功したあとの二人の会話でオーリャがナターシャの容姿の老化に関して指摘した際はナターシャも骨っぽいだけよとあまり怒りを露わにしない対応でした。

つまり、ここで、ナターシャとしては、これまで子守役としてオーリャに嫉妬していましたが、自身もハニートラップに成功して自信が付き、オーリャと初めて同僚(ハニートラップ役同士)として話ができるようになったという心の余裕が感じられます。

まとめ

さすがに再現性にこだわった作品だけあって、ウラジーミル・アジッポなどは公式サイトでもこのように説明されています。

1956年にハリコフで生まれる。

DAU. ナターシャ公式サイト

ハリコフ大学で心理学の学位を取得。

ソヴィエト連邦の刑務所と拘置所で働き始める。

その後KGB大佐になり、ウクライナ内務省で20年以上働いた。

投獄に関する専門知識、特に囚人と刑務所職員の行動心理学の専門として有名だった。

思いっきりリアルな、リアルというより本物のソ連の尋問術が再現されているわけです。

尋問室と取り調べ室での態度、飴と鞭の使い分けが非常に印象的でした。

ナターシャは最初から「協力する」と言っており、「協力するって言ってるじゃないの・・・」というニュアンスのセリフもありますが、ウラジーミル・アジッポが尋問室へ連行するのはまるで「たとえ協力的な態度だとしても儀式のようなもの」というニュアンスだったり、先述の通り、たとえ協力者だと言っていても念の為恐怖を植え付け、しっかりと確認しておかなければいけないというニュアンスだったりが感じられました。

筆者が見落としているかもしれない点『床ふきは明日やる』

さて、この映画、何度も見直したい映画となっており、何度も見直さないと見落としている点もかなりあるかと思います。

例えば筆者が見落としているだろうな・・・と感じる点の一つは、床の掃除です。

この映画の最後のシーンでも床の掃除でオーリャとナターシャが揉めるシーンがありました。

もしや、この床の掃除を巡って口論を始めるのは何かの合図、もしくは、会話の中に二人だけしか通じない暗号のようなものが秘められているのか・・・

当然二人の会話は筒抜けであることは二人にも筒抜けです。

二人だけの会話がしたければ、もしくは、お互いに探りながらお互いのことを知ろうとするためにはジャブを打っていくしかありません。

筒抜けだからこそ二人の会話はこの映画では非常に重要なシーンであり、この会話の裏に潜む「何か」を想像しながら楽しむ映画とも言えます。

床の掃除はかなり視聴者に印象付けるためにピックアップされていたので、もしかすると何か意味が込められているのかも?

オーリャ「明日やる。」

という会話がかなり印象的に繰り返されていることに気がついたと思います。

一番最後のシーンも床掃除でした。

何がなんでも今日やらせたいナターシャと、何がなんでも明日にしたいオーリャのやり取りには何か意味があるはずだと思います。

もちろんそのまま言い争わずに帰宅しているのであれば、ソ連で残業しても意味がないから・・・という見方もできますが、オーリャも必死で何かを察しようとしている様子です。

前半の会話のシーンでは、「(今)この間にも床の掃除をやるべきよ」ともナターシャは言っており、オーリャの返事は常に明日やる!となっています。

盗聴器を探しなさい、もしくは、今盗聴器がある、もしくは、この会話は録音されてるわね!という合図なのかもしれません。

オーリャ自身も何か意味のあるメッセージだとは気づいていても何の意味があるのか読み取れず、何度も明日やると答えてナターシャの仕草やアイコンタクトを読み取ろうとする表情がかすかに伺えます。

最後にキス・・・?

もう一点は、ウラジーミル・アジッポがナターシャを帰す際に、ナターシャにキスをします。

ナターシャが帰ったあとにウォッカでうがいをして、口内を吐き出すシーンがありましたが、これにはどんな意味があるのでしょうか。

これはまったく持って根拠のないただの推測ですが、これはウラジーミル・アジッポがユダヤ系ソ連人だということの示唆なのか?

と一瞬思いました。

ユダヤ人の世界では「酒場の女性とキスをしたらその場で歯を数えなさい。」という言い伝えがあります。

酒場の女性とはつまり売春婦です。

ユダヤ人は娼婦を買うことを禁止されてはいませんが、基本的には不潔なものであるという認識が強く、娼婦でなくても衛生面には非常に気を使う風習があります。

正式にハニートラップとして採用されたナターシャはこの時点からそういう存在になったんだという表現と、ウラジーミル・アジッポがユダヤ系であるという奥深いメッセージなのかもしれません。

あるいは最後に口紅の存在を確認した上でキスをしたということは、ウラジーミル・アジッポに対して敵意がなかったことを証明するため(口紅に毒が仕込まれたりしていなかったかどうかのテスト)の最終試験だったのかもしれません。

すぐにウォッカで吐き出しましたが、おそらく味でわかるのでしょう。

少しでも怪しかったらナターシャの帰路に後ろから付いてきていた犬の散歩を装ったロシア兵に殺害されていたということなのかもしれません。

あれは一説によると、暗殺対策であると言われています。

元KGBのプーチン大統領ならではの対策と言えるかもしれません。

この時代を生きた人は基本的に誰かと対話する際に常に命のことを考えていた・・・のかもしれません。

ナターシャが出されたサンドイッチに毒がなんとかこうとか会話しているシーンがあり、ナターシャが食べ終わった後にウラジーミル・アジッポがあえて選ぶかのように一つサンドイッチを頬張るシーンもありました。

まさかこれ、ロシアンルーレット?

そんなわけないのかもしれませんが、いろいろ想像しながら見れる飽きさせない映画でした。

ソ連の暮らしに興味のある方、異世界を体験したい方は是非ご覧ください。

社会主義への適応レベルの違い

時代考証からして、オーリャはソビエト生まれ、そしてナターシャはロシア帝国生まれであるという点もポイントです。

両者の微妙に違う社会主義への適応レベルが非常に細かく描写されているといえないでしょうか。

ナターシャのソロのシーンでは現在の生活に相当なストレスを感じていることが伺えますが、一方でオーリャはストレスはあまり感じておらず生まれた時から当たり前の世界に当たり前に暮らしているだけであるという状況を感じさせてくれます。

オーリャはナターシャと飲むときはお酒が飲めず、吐き出してしまいます。

ナターシャが飲ませたいにも関わらず(一緒に飲みたいという意味ではないと思います)オーリャは別にお酒はいらないわけです。

でも、任務(フランス人科学者の歓迎会)では自ら進んでバリバリ飲めます。

ここもナターシャから指摘されていましたが、よーく考えてシーンを見てみないとこの微妙な違いには気が付かなかったかもしれません。

また、彼女たちがホロモドールを体験していたかどうかは明らかではありません。

当時のこのような施設のウェイトレスがどのような状況で配備されていたのかについては筆者も勉強不足なためはっきりとは書けませんが、この辺りの背景も第二弾などを見ていくと明らかになっていくのかもしれません。

ちょっとロシア語を覚える

本当に日常会話なので不思議なもんでちょっとロシア語がわかるようになります。

ロシア語に関してはモスクワ在住のナターシャ(たまたま同じ名前)が基礎の監修と一部音声も収録してくれているので、チェックしてみてください。

この映画に登場する単語もいくつか登場します。

До свидания!До завтра!

そしてなんとこの第一作目、ほんの序章らしいです・・・

ロシアに関連する記事としてはこちらの記事もいかがですか?!

作中ではアンナもロシア系でした。 令嬢アンナの真実・感想&レビュー / アンナから何を学ぶのか? 音声の準備ができている記事はこちら。

男性と女性それぞれの音声をナターシャ先生が用意してくれました。 (ネイティブ音声付き)ロシア語チャレンジ – まずは挨拶 (ネイティブ音声付き)ロシア語チャレンジ – 自己紹介 政治的な理由でなかなか観光に行きにくくなってしまった隣国ロシア。

大自然やオーケストラなど見どころは満載です! ロシア語チャレンジ – 入国審査や税関で使えるロシア語 みんな大好きジブリ作品~ロシア語ではどんなタイトルになるのでしょうか!? ロシア語チャレンジ – ジブリ作品ロシア語でなんていうの??

もし南米アルゼンチンに興味がある方がいらっしゃいましたら、Kotaro Studioが運営する南米アルゼンチン情報サイト『青いタンゴ礁』も是非覗きにきてくださいね!

タンゴ、ダンス、牛肉、ワイン、サッカー、美女!

情熱の国アルゼンチンを思う存分楽しみましょう!