【巨匠指揮者】知っておきたい偉大なる有名指揮者たち4選

この記事の目次

🚨 緊急のお知らせとお願い 🚨

いつもKotaro Studioをご覧いただき、心より感謝申し上げます。

今回、私たちの活動をさらに広げるため、音楽家人生をかけたクラウドファンディングをスタートしました。

ヒーリング音楽の世界で、より多くの人々に癒しと希望を届けるための挑戦です。皆様のお力添えがあれば、この夢を現実にすることができます。

ご支援をいただける方はもちろん、サイトをシェアしていただくだけでも大きな励みになります。また、応援の声をSNSでシェアしていただければ、私たちの士気も大きく高まります。

短い期間ではありますが、11月30日までに目標を達成し、皆様に素晴らしい音楽をお届けできるよう全力を尽くします。どうか応援をよろしくお願いいたします。

偉大な映画監督も一緒にチェックしてくださいね!

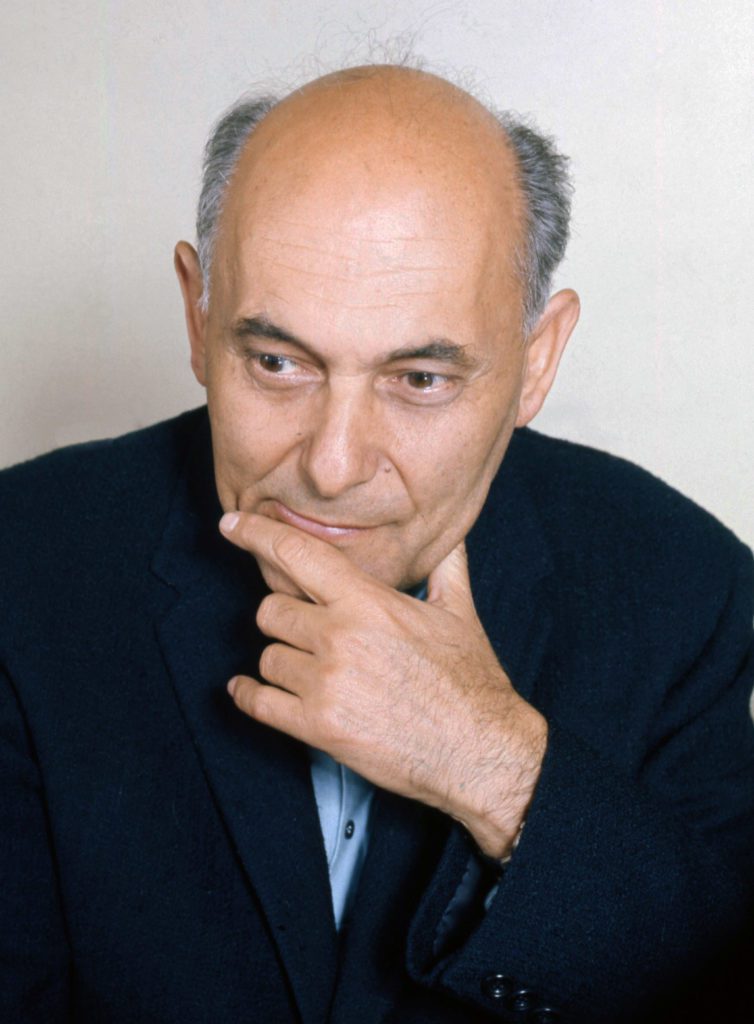

Georg Solti (ゲオルク・ショルティ)

1912年10月21日 – 1997年9月5日(84歳没)

ハンガリー出身で、のちに、ドイツ、イギリス国籍で活動した指揮者です。

6歳でピアノを習い始め、1924年12歳の頃には、リスト音楽院でヴェイネル、バルトーク、コダーイ、ドホナーニらの指導を受けます。

13歳の時、エーリヒ・クライバー指揮のベートーヴェン・交響曲第5番のコンサートを聴いたことをきっかけに指揮者を目指すこととなりました。

エーリヒ・クライバーはベルリン国立歌劇場音楽監督で後にこの記事の後半に登場するカルロス・クライバーの父になります。

その後も勉強を続け、1936年24歳の頃、ザルツブルクを訪れた際、ザルツブルク音楽祭のリハでピアニストに欠員が出た際、ショルティに声がかかり、この時の演奏がトスカニーニに見いだされ、以降ザルツブルク音楽祭のトスカニーニの助手を務めることとなりました。

その後1938年3月11日にブダペスト歌劇場の『フィガロの結婚』で指揮者デビューします。

全く同じ日にナチス・ドイツがオーストリアを併合しました。

同じような時代のソ連の様子を描いた映画がすごく魅力的なので是非チェックしてね!

1946年に、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場の音楽監督に抜擢されます。

そこから順調に活躍していくのですが、ショルティと言えばなんといっても1969年に就任したシカゴ交響楽団での功績です。

1979年からは4年間ロンドン・フィル兼任がありましたが、20年以上の在任し、数多くの名演を残しています。

中学生の頃、初めてショルティ指揮:シカゴ交響楽団のマーラー5番を聴いたときは衝撃的でした。本当に素晴らしい演奏です。

マーラーと言えば、このショルティ+シカゴのサウンドが浮かんでくる方も多いのではないでしょうか。

1997年9月5日 – 休暇中の南フランスのアンティーブで自伝の最終チェックを終え、就寝中心筋梗塞により死去しました。

現在は彼の敬愛するバルトークの墓の隣で安らかに眠っています。

マーラーももちろん素晴らしいですが、他にもたくさんの名演を残しています。ショルティクラスの巨匠になると、本当に手の振り一つでオケのサウンドが変化していきます。。。こういった音楽の不思議な感覚を存分に楽しめる名指揮者です。

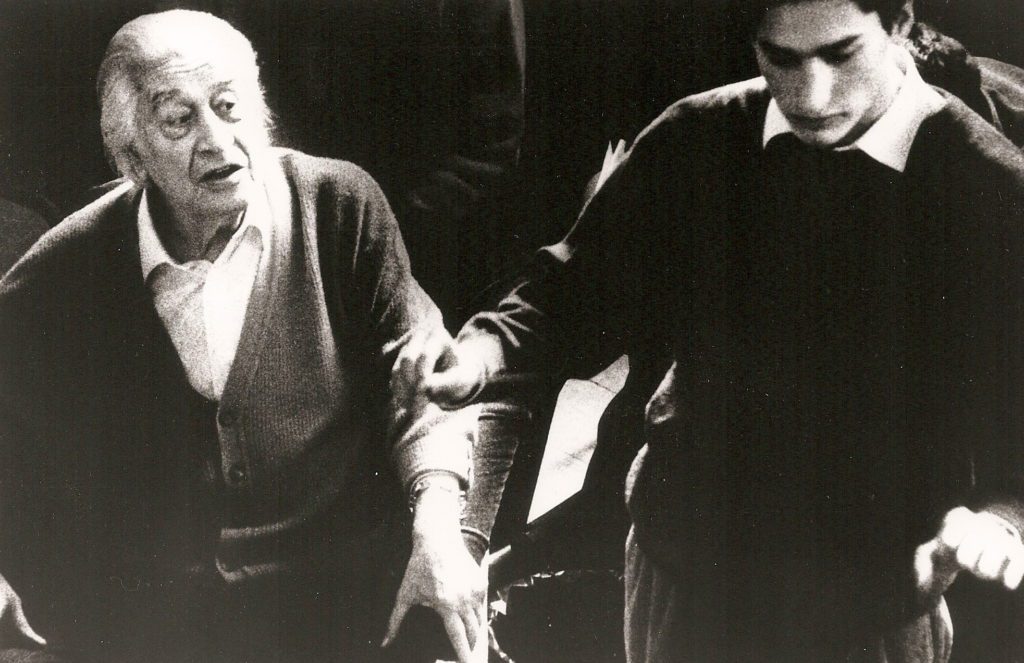

Sergiu Celibidache (セルジュ・チェリビダッケ)

1912年7月11日 – 1996年8月14日(84歳没)

ルーマニア王国のローマン生まれ。

第一次世界大戦中にヤシに引っ越します。

その後21歳頃までヤシで過ごします。

6歳からピアノを学び始めますが、実はこれが直接音楽家を目指すきっかけとはならなかったそうです。

なんと、27歳になるまで自身の天職となる存在を決めかねていたと告白しています。

実は父親は彼を政治家にしたがっていたそうです。

ユダヤ文化の色濃い街で育っていましたが、晩年には仏教に改宗、日本でも多く参禅を行なっています。

チェリビダッケは完璧主義者としてのイメージが一般的には浸透しています。

リハーサルなどでも決して妥協を許さなかったり、時には完璧なサウンドになるまでチューニングだけで8時間~9時間を要したとも言われています。

とにかくリハーサルが厳しかったそうです。

Youtubeでリハーサル風景が上がっていますのでリンクしておきますね。

まずはかなり若いころの映像・・・

とはいえ、53歳ですから、若いというのは言い過ぎかもしれません。

Strauss – Till Eulenspiegel (Rehearsal) – Celibidache, SRSO (1965) English Subtitles(Youtubeへ移動します)

続いては76歳の頃のリハーサル風景。

この頃はもうかなり丸くなっていたころでしょうか。

Prokofieff – Classical Symphony (Rehearsal) – Celibidache, MPO (1988) English subtitles

とはいえ、リハーサル風景だけでも充分に楽しめるサウンドですよね。

彼はこんな言葉を残しています。

「音楽は『無』であって言葉で語ることはできない。ただ『体験』のみだ」

チェリビダッケ

確かに、彼の作品は「無」がテーマになっており、音がただそこに「在る」すなわちそれは無である。。。と言わんばかりの大変哲学的なサウンドであるように感じます。

筆者が初めて彼のサウンドに触れたのは展覧会の絵でした。

個人的にはかなり衝撃的でした!

音は鳴ってるんですが、何も「無い」んです。

この無いことの美学に取りつかれた最初の作品となりました。

本当に素晴らしいですよ。

他にはやはり外せないのはブルックナーの演奏です。

ブルックナーはかなり好みが分かれる作曲家ではありますが、チェリビダッケのレパートリーとしては大変有名です。

筆者は7番が個人的には大好きです。

この曲もかなり独特の世界観を見せてくれます。

是非とも一度は体験したい偉大なる名指揮者です。

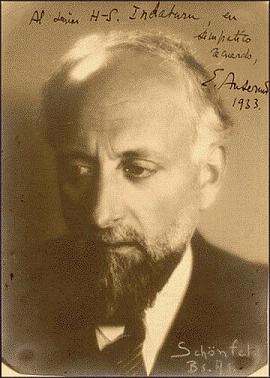

Ernest Ansermet (エルネスト・アンセルメ)

スイス・ロマンド管弦楽団と言えばこの人。

1883年11月11日 – 1969年2月20日(85歳没)

スイスで活躍した指揮者であり、数学者でもあります。

スイス西部の町ヴヴェイに生まれました。

父は幾何学の学者だったころもあって、パリのソルボンヌ大学とパリ大学で数学を学びました。

その後、数学者としてローザンヌの大学で数学教授になっています。

数学者として生きるべきか音楽に進むべきか一時迷い、1909年にベルリンを訪れた際に、指揮者のニキシュとワインガルトナーのアドバイスによって、アンセルメは指揮者としての人生を歩む決心がつきました。

彼の演奏は非常に計算されつくしたスタイルになっています。

しかも、一見すると感情豊かなスタイルにも聴こえるのですがそれらの感情でさえも巨大な法則性が見え隠れしているように感じます。

アンセルメの音楽はそういった、本来ならば非法則性の連続で構成される表現手法の中に、ところどころ法則性があるかのように聴こえる錯覚を感じさせてくれる。

そして、その錯覚こそが実に精密に分析された彼の音楽性を物語ってくれます。

その後、指揮者となったアンセルメ。

なんと、モントルーのカフェでストラヴィンスキーと運命的な出会いをして意気投合したんだそうです。

ストラヴィンスキーは当時スイスのローカル指揮者だったアンセルメを、ディアギレフに紹介します。

ディアギレフは1915年のロシア・バレエ団によるジュネーヴ公演の指揮者としてアンセルメを指名しました。

その後ロマンド管弦楽団と出会います。

戦後、イギリスのレコード会社デッカと専属契約を結んだアンセルメとスイス・ロマンド管弦楽団。

かつてディアギレフの関係で親交のあったラヴェルやルーセル、さらに、運命的な出会いを果たしたストラヴィンスキーの作品などを中心に録音制作を開始します。

それらの収録は、アンセルメのホームグラウンドとも言えるジュネーヴのヴィクトリア・ホールで行われました。

その後、ストラヴィンスキーとは長年の友人でしたが、1937年の『カルタ遊び』のスイス公演にてアンセルメがカットを要求したことから激しく対立。

10年ほど不仲の状態が続いたと言われています。

その後も、ストラヴィンスキーが十二音技法を使用して作曲するようになると、アンセルメはそれが原因で絶交してしまったそうです。

後にアンセルメはこんなことを語っています。

「喧嘩をするには歳をとりすぎた」

アンセルメ

そして1969年2月20日、ジュネーヴにて亡くなりました。

筆者が個人的に最高に感動したのが、ラベルの「La Valse(ラ・ヴァルス)」でした。

これまでに聴いたことのないLa Valseで、新感覚のワルツともいうべきか、まさに映像とストーリーが音楽の中に緻密に組み込まれているような感覚に陥ります。

La Valseは特に中古レコードショップなどでも状態の良いモノがあれば、即買いです。

本当に素晴らしい音楽体験を味わうことができます。

Carlos Kleiber (カルロス・クライバー)

タイムマシンに乗りたいのであればこの人。

1930年7月3日 – 2004年7月13日 (74歳没)

父は有名な指揮者:エーリヒ・クライバー(1890年8月5日 – 1956年1月27日(65歳没)。

エーリヒ・クライバーはベルリン国立歌劇場音楽監督を務めていました。

母はユダヤ系アメリカ人のルース・グッドリッチ。

カルロス・クライバーは、生まれた時にはカール(Karl)クライバーと名乗っていました。

さて、カルロス・クライバーの生まれた時期と、お母様+お父様の立場・・・

でお察しの通り、父親がナチスと大衝突。

エーリヒ・クライバー自体はユダヤ人ではありませんでしたが、妻を含め、ユダヤ人の友人も多かったことから、ナチスに対してはかなり前から警戒していたそうです。

1935年、ザルツブルク音楽祭出演の後、妻と当時5歳のカルロスを連れ、アルゼンチンに移住(亡命)しました。

その際に馴染みやすいようスペイン語風にカルロスと改名しました。

カルロスは1950年からは、ブエノスアイレスで音楽を学び始めます。

この時代のブエノスアイレスと言えば、現在でも伝説級のマエストロたち、ダリエンソやトロイロ、プグリエーセなどが現役バリバリで街中で演奏していた時代です。

Kotaro Studioが運営する『青いタンゴ礁』では、アルゼンチンの今を写真や映像でお届けしています。

アルゼンチンに興味がある方、タンゴ大好き、サッカー大好き、牛肉大好きなみなさん集まれー!

Kotaro Studioのおすすめのタンゴ作品はこちら!

アルゼンチンタンゴの伝説の巨匠:ロベルト・アルバレスがゲスト参加した作品!

2、Vida Mía(ビダミーア)

3、Comme il faut(コムイルフォー)

4、Pequeña(ペケーニャ)

5、Tierrita(ティエリータ)

6、Milonga de la humedad(ミロンガデラウメダッド)

7、Flores Negras(フローレスネグラス)

8、Boedo(ボエド)

9、Festejando(フェステハンド)

晩年の観客をも巻き込む強烈な切り込むようなリズム感はブエノスアイレスで培ったとは考えられないでしょうか。

実際に実の父であるエーリヒ・クライバーはブエノスアイレスに移住後、「テアトロ・コロン」にて首席指揮者を1939年 – 1945年の間務めたそうなので、父の関係で当時の伝説的なタンゴアーティストとの交流があったことは容易に想像できますね。

その後は父の勧めもあり、1952年からスイス:チューリッヒの連邦工科大学に入学します。

父の手助けもあり、1954年にポツダムの劇場でオペレッタ『ガスパローネ』を振って指揮者デビューしました。

その後、1968年にはバイエルン国立歌劇場の指揮者となり名声を確立します。

世界の著名な歌劇場やオーケストラの指揮台に立ちますが、一度も特定の楽団や歌劇場と音楽監督などの常任契約を結ぶことなくフリーランスの立場に徹していました。

1980年代からは指揮者として公の場に現れるのは2~3年に数回のペースとなっていました。

カルロス・クライバーがどこかのオーケストラを指揮するというだけで大ニュース。

多くのファンが彼の演奏会を待ち望んでいました。

中でもこの作品は、タイムマシンと言っても過言ではないくらい、強烈な時代の「匂い」を感じることができるアルバムとなっています。

1999年2月~バイエルン放送交響楽団を指揮したのを最後に公の場から姿を消します。

2004年7月13日、前立腺癌の末に亡くなります。

彼の音楽の奏でるドイツ音楽はまさにタイムマシン感満載です。

父の影響をあまりにも忠実に受けていたのがうかがえます。

第二次大戦中に亡命したことでより一層ドイツ音楽を学ぶ場が「父」に限定されたため、特別色濃く残っているのか、まさにドイツ音楽、ジャーマンサウンドの歴史そのものを見ているかのような錯覚に陥ります。

エーリヒクライバーの同時期の指揮者や国立系のアーティスト含め、敗戦国ドイツですのでやはり文化の破壊は免れません。

エーリヒクライバーがアルゼンチンに亡命したことで結果的にドイツが長い歴史をかけて培ってきたジャーマンサウンドを南米大陸に輸出でき、カルロスクライバーに伝承され、私たちの元に届けられたといえないでしょうか。

こちらの記事もいかがですか?!

Kotaro Studioのコラム系のおすすめ記事を紹介します!

ユダヤ人が優秀な秘密はタルムードにあります。 ユダヤ人が優秀な秘密はタルムードにあります。

愚かな人になるか、賢人になるかはあなた次第です。 現代でも通用するビジネスモデルは実はモーツァルトのお父さんが元祖プロデューサーだったのかもしれません! 全米が震撼した巨大な詐欺事件・・・しかしアンナから学べることはたくさんあるはずです。

令嬢アンナの真実・感想&レビュー / アンナから何を学ぶのか?

ソ連時代を再現したちょっと難解な映画。Kotaro Studioのこうたろうがプロデューサー目線で徹底解説!