【動画&写真作例】FE 90mm F2.8 Macro G OSS SEL90M28G

- コスパ

- 7.5

- シャープネス

- 8.5

- 携帯性

- 8.0

- リセール

- 5.0

- 所有感

- 5.5

簡易紹介:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

その後金田式DC録音のスタジオに弟子入り

写真・映像スタジオで音響担当を経験しながら本格的な写真技術を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門ブランドであるCuranz Soundsのピアニストとして、また音響エンジニア、フォトグラファーとマルチメディアクリエーターとして活動中

当記事ではフォトグラファーとしての知識とスキルをシェアしていきます

AFとMFの切り替え方法

フォーカスリングを前後に動かし切り替えます。

この切り替え方を知っておかないと突然AFが効かなくなったと焦ることになりますので注意。

すごく便利なデザインになっています。

FE 90mm F2.8 Macro G OSSを1万780円で一ヶ月レンタルしてみる機材の紹介などには欠かせない存在

【保存版】LEWITTっていいマイクですか? 大口径マイクシリーズの選び方

こちらはアストンのマイクロフォン。

ASTON MICROPHONES Origin レビュー ( アストン・マイクロホンズ )

レンズの撮影だってこの通り。

Voigtlander APO-LANTHAR 50mm F2 [レビューと 作例]

写真作例

花写真

マクロ域の撮影でリングを前後にするだけなので楽にMFを切り替えられる点はすごく扱いやすいですね。

また、ちょっと人の邪魔になってはいけない場所でささっと撮影したいときにも素早く切り替えられるのは最高です。

こちらの写真はとある植物園でのショットですが、やはりそういう場所は人の流れがあるので、ちゃんと流れに乗らないと周りに迷惑がかかります。

ささっとリングで切り替えられるのはまさに痒いところに手が届く感覚。

Voigtlander APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical レビュー

神戸の様子

こちらはAPS機α6400で撮影しています。

ミュージックビデオ作例

フォルクローレのリズム解説企画で収録したものになります。

冒頭の音声はマイクアンプZOOM F3、マイクロフォンはDPA4006。

演奏部分はF6にDPA4006です。

冒頭の音声は神戸市の西神中央ホール。

ミュージックビデオ制作にも便利。

下のピアノ映像も同じα6400と90mm。

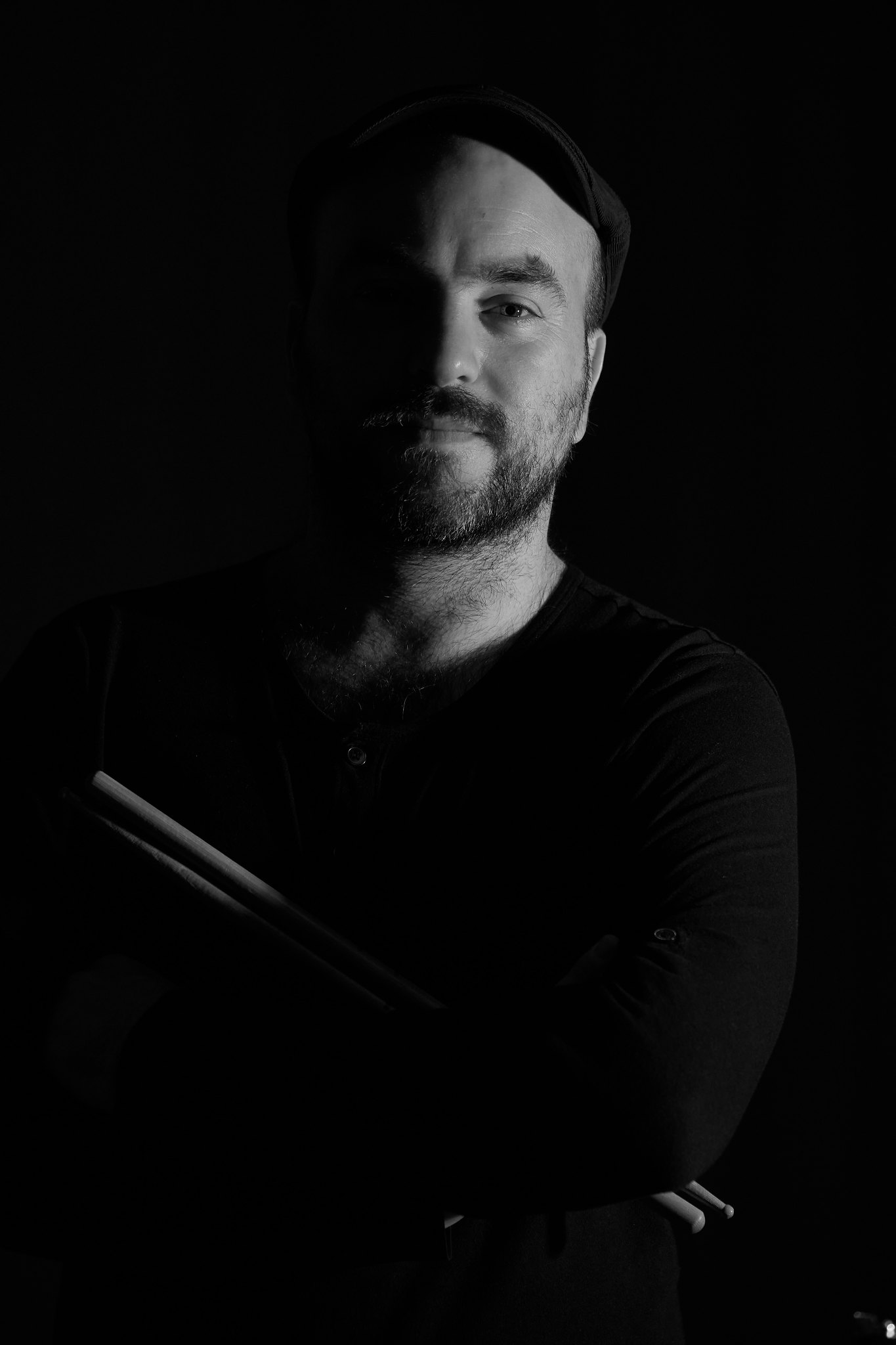

ポートレート

もちろんポートレート撮影も最高です。

こちらもα6400で撮影しているので、クロップされますが、ミュージックビデオ撮影の際に撮影したポートレート。

購入orレンタル

マクロはやっぱり一個持っておきたい・・・

でもこの距離だとオートフォーカスも欲しい・・・

という方はシグマかソニーの二択?になってくるかと思います。

マニュアルフォーカスでよければフォクトレンダーの65mmもおすすめ。

実際マクロ域での撮影ってマニュアルフォーカスの方が効率がよかったりします。

Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 レビュー

とりあえず使ってみたいという方はGOOPASSさんでのレンタルがおすすめ。

実際に使ってみるのが一番です。

こちらのレンズはRANK2となっており、月々9800円(税込10780円)で同ランクの機材が借り放題。

同ランクの別の機材やレンズも月々の価格で入れ替え放題となっています。

フィルターは62mmですがGOOPASSさんでレンタルすると通常のフィルターはセットで借りれます。

カメラとセットで借りたい場合

RANK4だと月17800円(税込19580円)で契約すると、α7 IIとセットでレンタルできます。

SDカードさえ用意すれば完全に手ぶらで試せますのでソニー機への乗り換えを検討中の方にとってはお得ですね!

α7 II + FE 90mm F2.8 Macro G OSSをレンタルしてみるEマウントのレンズをお探しならこちらのレンズもいかがですか?!

これらのレンズもGOOPASSなら格安でレンタル。

旅行や運動会などのイベントの時期だけ使うという方にもおすすめです。

作例も用意していますので気になるレンズをチェックしてみてくださいね!

フルサイズでレンズ選びに迷ったらとりあえずこれ!FE 16-35mm F2.8 GM

フィルムのデジタル化にもおすすめ!Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2

フルサイズで広角の単焦点レンズならこれ!FE 24mm F1.4 GM

もっと気軽に高画質をポケットに!Sigma 18-50mm F2.8 DC DN