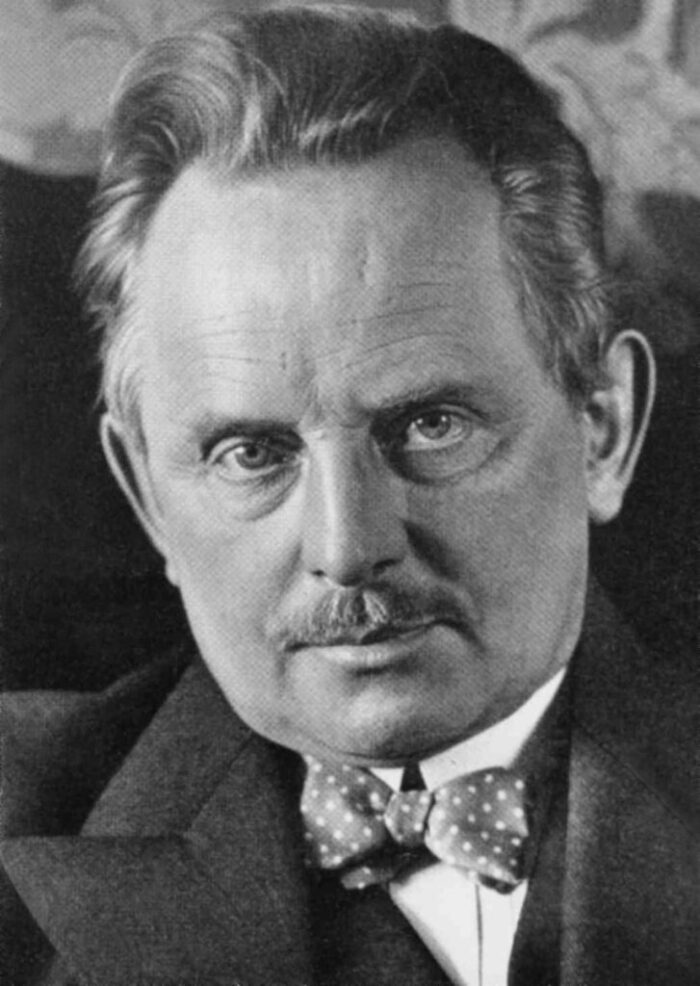

バルナック型ライカの歴史を辿る / Oskar Barnack

この記事の目次

ネイティブとの会話で言葉に詰まってしまう方へ。

24時間いつでも、AI講師があなたの「英語を話す自信」を最短で引き出します。

※今、全米と日本で最も選ばれているAI学習アプリです

執筆:こうたろう / 音楽家・宗教文化研究家

音楽大学で民族音楽を研究。

卒業後ピアニストとして活動。

インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。

ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。

ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。

録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。

オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。

写真家:村上宏治氏の映像チームで映像編集&音響を担当。

現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。

本日はバルナック型ライカについて調べてみたので簡単にまとめていきます。

バルナック型ライカの歴史は1926年から発売されたA型から始まります。

中古市場で手に入るものは復刻版で、本物はおそらく一般の中古市場には出回らないでしょう。

本物は2018年3月10日にウィーンで開催された第32回ヴェストリヒト・カメラオークションにて、カメラとして世界最高額となる240万ユーロ(当時およそ3億1,500万円)で落札されています。

1923年製の元祖バルナックライカです。

今から100年も前にここまで完成されたカメラが誕生し、その基本構造は今も変わらないというのはあまりにもロマンを感じますよね。

では順番にバルナック型ライカのモデルをみていきます。

Barnack Leica

【作例】Hasselblad Makro-Planar CF 120mm F4 T* レビュー

1926年:A型(I型)

1926年〜1931年まで約60000台製造されました。

アメリカではA型と呼ばれています。

LeicaではⅠ型。

初めての量産型カメラとなっていて、シャッター速度は1/500まで選択可能。

レンズは50mmの固定式のため交換不可です。

同時期に通称コンパーライカB型(I型)も発売されています。

1930年:C型(I型)/ Lマウントのスタート

1930年~1933年に10200台製造されました。

C型はA型をベースとしてレンズ交換式になったモデルです。

ライカ・スクリューマウント、Lマウント、L39スクリューマウントなどの呼び名で呼ばれるマウントが誕生しました。

初期のC型はフィルム面とレンズマウントの距離が違っていたことからカメラとレンズはペアで販売されていたため、中古で探す場合は注意が必要です。

1932年:DⅡ(D型、Ⅱ型)

1932~1940頃にかけて52000台製造されました。

内、クロームは15000台。ブラックペイントは36900台。このころは、ブラックペイントよりクロームメッキの方がレアだ。

D型はアメリカでの名称で、LeicaではⅡ型としており、日本ではこの二つをあわせてDⅡと呼ばれることもあります。

DⅡ LeicaはC型に距離計を乗せたものになります。

レアな機種としてこのDⅡモデルのWDライカというものがあります。

軍艦部にW.Dと刻印されており、当時敵国であるドイツからの輸入が困難だったため、イギリス軍が民間人から借りて使っていたライカD型があります。

同時期にあたる1932年~1950年に27325台製造された距離計のついていないD型モデルであるE型も発売されています。

1933年:DⅢ(Ⅲ型、F型)

1933年~1939年に76000台製造されたもの。

DⅡの上位機種という位置付けでスローシャッターが搭載されたモデルになります。

アメリカではF型と呼ばれており、日本では、DⅡの後継機種ということでDⅢとも呼ばれています。

1935年:Ⅲa(G型) / 王道シリーズ

1935年~1948年の間に92600台製造されたモデル。

戦前モデルの中では最も製造台数が多いものになります。

DⅢをベースとし1/1000秒を追加したモデルとなっており、中身はDⅢのような存在です。

Monte’ en Sarreと刻印されたモデルはフランス製モデルとなっており、戦後ライカの輸入に厳しい関税をかけていたフランスでの関税対策として、フランスが占領していたドイツ領のザールで作られたライカとなっていて、コレクター品としては高値で取引されています。

Ⅲaは軍用として多く用いられたことから中古で購入する際は細かい状態チェックが必要です。

同時期モデルにはⅢb型(30850台製造), Ⅲc型(134000台製造), Ⅱc型(約11000台製造), Ⅲd型(約430台製造)の他、科学記録用としてⅠc型(12000台製造)のものがあります。

いずれもこの時代戦争が始まっていたこともあり、Ⅲd型(1939年~1947年)のように430台だけ製造されるような短命のものや、クオリティーがそこまで高くないものも多く、バルナック型ライカの中古品として狙うのは、次のⅢf型が最も実用的と考えられます。

1950年:Ⅲf型

1950年~1957年の間に約184300台製造されました。

バルナック型ライカの中では最も多く製造されたたモデルとなっており、戦後の混乱も落ち着き始めた時期の製造のためクオリティーも非常に高いことが特徴です。

マイナーチェンジが加えられており、製造時期によって若干違いがあります。

- ブラックダイヤル(フラッシュバルブのガイドナンバーは黒色)

- レッドダイヤル(フラッシュバルブのガイドナンバーは赤色)

- フィルム安定装置(シリアルNo.590681からフィルムボックスの底に突起を装着)

- セルフタイマー(シリアルNo.685001からセルフタイマー付きに)

- 巻き上げノブ(シリアルNo.700000から巻き上げノブが、巻き戻し時に回転しなくなった)

中古市場でもかなりレアな個体として、スウェーデン軍用ライカⅢfというものがあり、シリアルが1000000以上でブラックペイント且つセルフなしモデルは高値で取引されています。

カメラ背面に王冠マークとRCAFと刻印されたカナダ空軍用ライカⅢfも高値で取引されています。

また、カメラ背面にMade in Germaney刻印は原産国を表示しなければならない法律のある国へ輸出したものとなっており、貴重な存在と言われています。

シリアルナンバーの上にBetriebskと刻印されたライカの社内用Ⅲfもレアものの一つ。

同時期に発売されていた廉価版と言えるⅡf型もあります。

1951年~1956年に35000台製造されました。

Ⅲfのスローシャッターと1/1000秒とセルフタイマーを省いたモデル。

他にもファインダーが搭載されていない目視でのⅠf型(1952年~1957年の間に16974台製造。)もあります。

筆者はこのⅢfモデルにSummicron L 50mm F2を装着して楽しんでいます。

1956年:Ⅲg型 バルナックの終わりを飾る

1956年~1960年の間に41500台製造されたモデル。

バルナック型ライカ最後のモデルとなっていますが、発売はM3よりも遅いのです。

M型ライカに移行しにくい層のためのモデルといえます。

この辺りも現代のレフ機、ミラーレスの攻防を感じさせますよね。

やっぱりあと一回だけレフ機出しとくか・・・という感じであと一回だけバルバック出しとくか・・・といった具合でしょうか。

最後のバルナックということで保管用に購入した方も多かったのか、状態の良いものが多いのも特徴です。

Ⅲfとの大きな違いはファインダー周り、さらにシャッターダイヤルも変更され、スプールもM型と兼用できるという特徴があります。

カメラ背面にはM3と同じフィルムインジケータが付いています。

全世界で125台だけ製造されたスウェーデン軍仕様のライカⅢgは、ブラック仕上げで、カメラ背面に3つの王冠マークがあり、かなりのレアもの。

他にもカナダのミッドランドで作られたモデル、ミッドランド製も軍艦部に刻印がありレアものとされています。

特殊なバルナックライカ

1933年:ライカ250型報道用カメラ

1933年に発売された250枚撮影可能なライカです。

カメラの本体左右は長いフィルムを納めるため拡張されているのがわかります。

海外の中古ショップでも1万ユーロを超えているのでかなりレア度の高い逸品になります。

やっぱりいつの時代もカメラは報道のために進化してきたのですね。

1953年:ライカ72型

1953年~1955年の間に200台だけ製造された希少なライカです。

Ⅲa型ハーフサイズカメラで36枚撮りフィルムで72枚撮影できます。

オスカー・バルナックについて

Oskar Barnack 、1879年11月1日 – 1936年1月16日(57歳没)。

ドイツの精密機械エンジニアで、バルナック型ライカの開発者。

1902年1月1日からカール・ツァイスに就職し機械工として働きはじめました。

1905年に35mm映画用フィルムを使用するカメラを発想しプロトタイプを製作。

1910年この時Ica(当時ドイツに存在していたカメラメーカー)に2ヶ月程出向していました。

この際プロトタイプの35mm映画用フィルムカメラを当時のIcaの社長グイドー・メンゲル(Guido Mengel )に売り込みますが、メンゲルはこの売り込みを断っています。

オスカー・バルナックはその後カール・ツァイスを退職しヘッセン州ヴェッツラーの光学会社エルンスト・ライツ(現ライカ)に転職。

1914年に24×36mm(ライカ)判カメラを試作し、これは後にウル・ライカと呼ばれるようになった。(240万ユーロで落札されたO型ライカ。)

35mmの映画用ロールフィルム(135フィルム)を映画2コマぶんの24×36mmで使用し、カメラボディーを小型化することに成功。

その後35mmフィルムは、銀塩写真の主力となりました。

彼の出生地であるブランデンブルク州リュノウ(Lynow )にはオスカー・バルナック博物館(Oskar Barnack museum)があります。

ドイツ国立図書館のオスカー・バルナックに関する資料のリンクはこちら。

最高音質のクラフトマイクを手にいれる

究極のタイパは最高のマイクを手にいれること

超高性能無指向性マイクを

音楽家:朝比奈幸太郎が一本一本手作りで

仕上げました

誰でも手に取れる価格で、世界一流の高音質を