【ZOOM F3 + DPA4560】バイノーラル最高峰セットを考える

この記事の目次

以前入門用バイノーラルマイクのセットを紹介しました。

こちらのセットだと32bit収録はできませんが、3万円を切る価格で揃えることができ、しかも素晴らしい音響効果が期待できます。

最近だとZOOM M4のプラグインパワーとの組み合わせも最高です!

こちらの記事にはM4の様々な音響サンプルがありますので、是非チェックしてみてください。

【M4 MicTrakレビュー】 M4 32bit 参考音源多数

先入観なし、忖度なしにお届けしていきます。作例などもいろいろ用意していますので是非最後までチェックして購入の際に参考にしてくださいね。

【M4 MicTrakレビュー】 M4 32bit 参考音源多数

先入観なし、忖度なしにお届けしていきます。作例などもいろいろ用意していますので是非最後までチェックして購入の際に参考にしてくださいね。

本日はマイクアンプ性能も高いF3とバイノーラルマイクの組み合わせについてDPA4560を紹介します。

ZOOM F3 + バイノーラル

F3のマイクアンプ性能はF6とはキャラクターが違っています。

一言で区別するのは大変困難ではありますが、F6は音楽収録向け、F3はより透明感のある素直なマイクアンプという印象です。

F6は海外の高級マイクアンプを意識した音楽的な存在といった具合でしょうか。

F3のマイクアンプ性能の比較は、DPA4006やプリモ製のEM158を使ったテストが多数ありますので、是非チェックしてみてください。

民族音楽や音声、フィールド録音用のマイクアンプとしては昨今のサウンドデバイスのマイクアンプに匹敵するほどの性能であると考えています。

注意したいポイント

F3を選択する場合、もちろん大口径マイクロフォンをコンパクトにセッティングするという用途も一つですが、よりコンパクトなマイクセッティングという意味ではバイノーラルマイクを選択肢に入れたい方も多いのではないでしょうか?

逆説も然りであり、例えばラディウス radius RM-ATZ19であったり、ローランドのCS-10EMを使用する場合。

まず最初に注意したいポイントというのが、radius RM-ATZ19は他のバイノーラルマイクロフォン同様、ステレオミニプラグでのレコーディングになるという点です。

これは通常のXLRバランスケーブルと形状も電送方式も違うため、なんらかの工夫を施す必要があります。

こちらの記事でもう少し詳しく解説していますが、 radius RM-ATZ19であったり、ローランドのCS-10EMをF3で使用する場合は、かなり大掛かりな改造が必要になります。

例えばこちらのものは、EM158の素子をミニXLRで加工し、ローランドのバイノーラルマイクのイヤホン部分に素子を埋め込んだ改造バイノーラルマイクです。

ただし、こちらはサンプルを聞いていただければわかりますが、立体音響にはなりませんでした。

自作でバイノーラルマイクを作成する場合はよりヘッドアーチの研究などが必要になってくるでしょう。

結論から言うと、バイノーラル音響にはならず・・・

通常のAB方式で且つ少しこもった感じになりました。

想定していた通りにはいかなかったですが、そういうのも含めて自作、実験ですので、この失敗からも様々な学びを得ることができています。

祖父が自室で演歌を聞いているのでうっすら入っていますが・・・

あとは、本をめくったり、キーボードを打ってみたり。

ZOOM essential H1, H4, H6との組み合わせ

プラグインパワー設計のマイクロフォンを使う場合は、現状はZOOMのessential H1はベストバイでしょう。

タスカムからも32bit収録のものはでています。

マイクアンプで言うと、タスカムのDR05Xのプラグインパワーはかなり優秀です。

24bitでもよければDR05Xも最高の選択肢になります。

ただし、essential Hシリーズの、、、いえ、M4からですが、ZOOMレコーダーの最大の目玉は、録音機内でノーマライズが完了すると言うこと。

特にバイノーラルマイクの場合は、EQやリバーブなど不自然なプラグイン処理を行わないと言うケースが多いのではないでしょうか?

自然のままノーマライズだけ行うと言うところに醍醐味があるように思います。

そういう意味では機種内でノーマライズが完了するのは、かなり選択の優位性が高いと言えます。

もう一つ上のランクであるH4になりますと、液晶のグレードもアップしますし、外部のXLR接続も可能です。

マルチチャンネルでバイノーラルマイクと併用して録音したりもできるので、制作の幅は広がります。

ただし、機材構成自体はフラッグシップモデルではありませんので、マイクアンプやADC等はF6やF3等には及ばないのが現実であると言えます。

ちなみにPythonでノーマライズ処理をするサンプルコードはこちらの記事にて。

こちらの記事でオーディオレコーダーの自作方法を紹介しており、その処理方法の一つに録音したファイルを読み込み、-0.2 dBにノーマライズするサンプルコードを記載しています。

このサンプルを軸にGPTなどと一緒にコードを完成させれば、自動ノーマライズ処理も可能になります。

DPA4560という選択肢

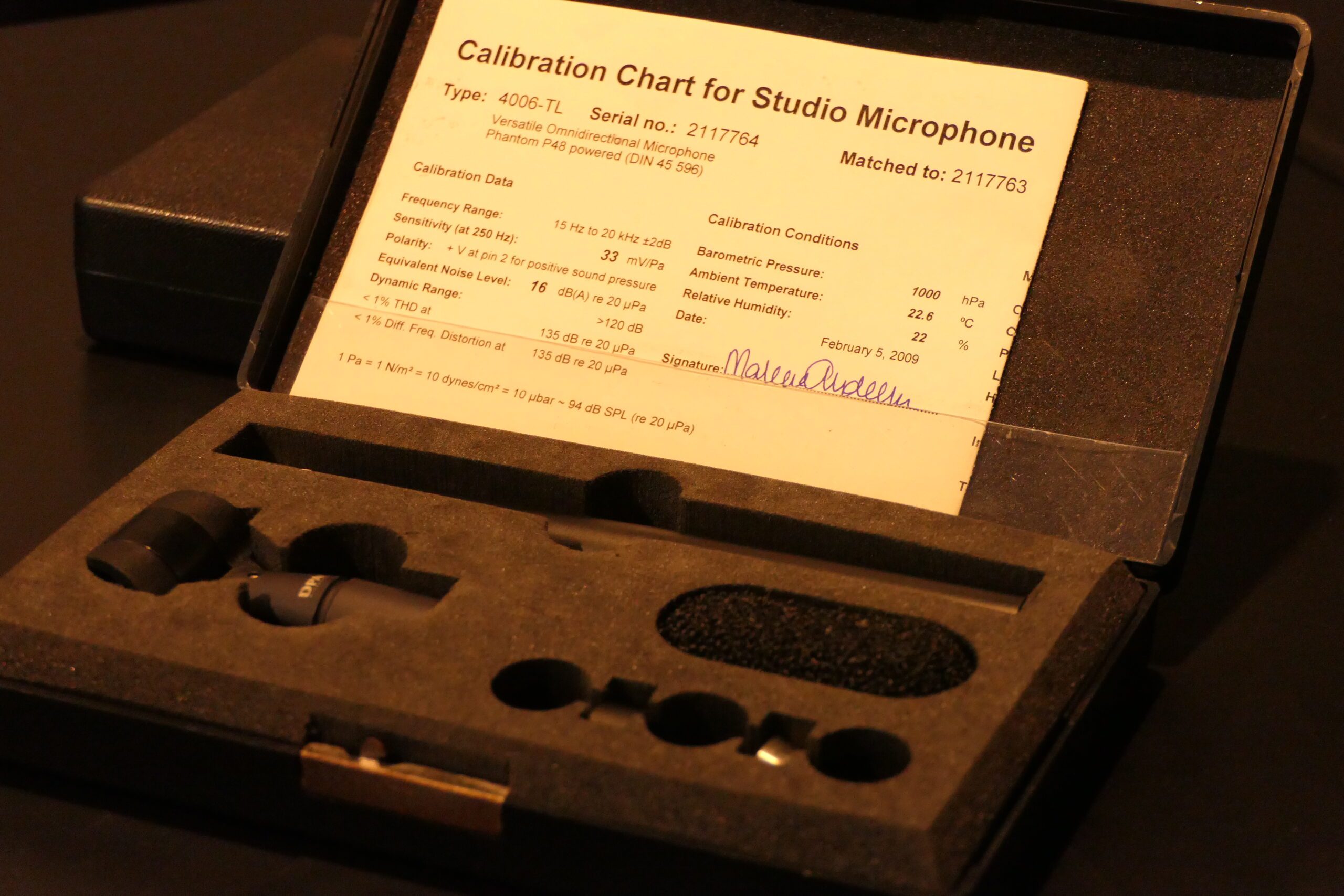

2020年にDPAから発売されたバイノーラルマイクです。

素子はDPA4060と同じだということです。

DPA4060コネクター: MicroDotタイプをサウンドハウスで見る4560もF3のバイノーラルマイクの選択肢としては有力候補となってくるかと思います。

素子としてのDPA4060はラベリアマイクとしては非常に優秀なマイクロフォンで、当スタジオの音響顧問で金田式DC録音の五島昭彦先生も愛用されています。

ステージでは主にバウンダリーマイクとして使っていたりします。

こちらは五島先生の録音でマイクアンプ&レコーダー:Sound Devices 702Tを使って4060のワンポイント録音になっています。

五島先生の他の録音作品は作品リストでチェックしてください!

使用マイクや機材も記載されていますので、多くの方の参考になるかと思います。

4060の性能は間違いないものがありますが、これを耳掛けで使えるようにしたのがDPA4560というわけです。

4060なら2つで12万円、4560だとシステム5さんで2022年11月時点で14万3千円、いずれにしてもMicroDotとXLRの変換コネクタが必要になります。

MicroDotからXLRへの変換コネクタをサウンドハウスで見る当然バイノーラル音響というのは、いくつかの条件が必要になってきますので、一般的な無指向性AB方式とは音響特性は異なります。

ここはしっかりと考察してください。

4560だとマイクバーなどのその他の付属品の分安く上がりますからこれはもう考え方によるところだと思います。

音楽収録も業務でやる方であれば、五島先生のようにバウンダリーに使用したりできる4060の選択が最適かもしれません。

DPAで且つ立体音響が必要である、という場合は4560一択だと思います。

4560の音質としては、もちろんDPAならではの透明感のあるサウンドであると言えます。

参考音源

こちらのチャンネルは、当サイトのものではありませんが、DPA4560のサウンドテストを行なっております。

DPA公式も参考音源出していますが、こういうときはあんまり公式の音源を信用しない・・・

というのが重要です。

使用しているだけでどんな加工、編集が行われているかわからないところや、実際、DPAの公式音源もかなりいじられていることは容易に想像できます。

DAP4060でフィールドレコーディングすると

同じ素子だというわけですので、ネックマイクを使ってDPA4060でフィールドレコーディングしてみました。

インイヤーではない普通のAB方式ですが、かなり透明感のあるDPAらしい、素晴らしい音になっています。

レコーダーはもちろんZOOM F3を使いました。

立体音響感はありませんが、F3の最高クラスのマイクアンプが4060の素晴らしさを最大限引き出していますね。

M4とバイノーラルマイク

実際のところ、DPAを使いたいからF3にするというよりも、F3でバイノーラル録音がしたいから、DPAを選択せざるをえない・・・というのが本音の方も多いのではないでしょうか?

しかし、例えば、先述したDR-05Xのようなプラグインパワーでも48Vファンタム電源供給のマイクと同等、またはそれ以上の性能を発揮するマイクアンプを搭載する機種が出てきていますので、やはりバイノーラル(バイノーラル用の機種)とXLRでのバランス録音機種とを分けるのも選択肢の一つです。

ZOOM M4や、essential Hシリーズ(M4もHeシリーズもいずれも32bit収録)とローランドのバイノーラルマイクの組み合わせだとF3と4560との組み合わせよりもかなり安価で揃います。

【M4 MicTrakレビュー】 M4 32bit 参考音源多数

先入観なし、忖度なしにお届けしていきます。作例などもいろいろ用意していますので是非最後までチェックして購入の際に参考にしてくださいね。

【M4 MicTrakレビュー】 M4 32bit 参考音源多数

先入観なし、忖度なしにお届けしていきます。作例などもいろいろ用意していますので是非最後までチェックして購入の際に参考にしてくださいね。

ローランドのプラグインパワーを使ったバイノーラルマイクとM4の比較。

ROLANDバイノーラルマイクロホンイヤホンをサウンドハウスで見るまたインイヤーではないAB方式の無指向性の比較を、簡単なものですが一度にまとめた動画を作りましたのでチェックしてみてください。

映像クリエーターにも便利

くねローゼやほかの記事でもお伝えしていますが、やはり映像関係者の方の両手が空くというのは重要なポイントになります。

F3をバッグに入れて、DPA4560を耳にかけ、カメラやRIGのホットシュー、またはコールドシューにショットガンマイクをマウントすればインタビューや、ドキュメンタリー制作などにはまさにハリウッド映画顔負けの音質で収録することができます。

DPA4560のインタビューといいますか、対面した人の声は公式の音源も参考になります。

もう映画ですよね。

というわけで本日はXLR録音であればF3 + DPA4560最高峰のバイノーラルセット(+選択肢がない)ということでシェアしてみました。

みなさんの参考になれば幸いです。

ヒーリング音響の収録

この音楽配信ブランドでは、F3やDPAなどを駆使してヒーリング音響の収録を行っています。

筆者のヒーリング音楽配信ブランド「Curanz Sounds」のWebサイトにも遊びに来てください。