半世紀の時を超え、Revox B77 MKⅢデビュー|今こそ体験すべきアナログ録音の頂点

かつてオープンリールデッキの黄金期を築いたREVOX社の伝説的モデル「A77」「B77」が、現代技術によって蘇る。

その名も B77 MKⅢ。

Kotaro StudioでもA77、B77のレストア情報をアーカイブしていますが、ついにMKⅢが2025年12月20日より日本で取扱いを開始。

お値段は破格の(?)357万5千円となっています。

このステレオテープレコーダーは、アナログ録音の醍醐味を余すところなく体験できる究極の一台です。1960年代後半に登場し音質とデザインでオーディオファンを魅了したA77、そしてその改良型B77の系譜を継ぐ最新モデルとして開発されており、多くのファンに支持された往年の名機がデジタル時代を経てついに帰還した形です。

自社開発の高精度モーターや耐久性に優れたテープヘッドを搭載しており、入出力は損失を抑えるバランス回路+XLR端子と、本格仕様が随所に盛り込まれています。

さらに近年再燃するレコードやカセットテープといったアナログメディアへの関心を背景に、“デジタルを超えた何か”を求めるオーディオ愛好家にとってB77 MKⅢの存在は究極のアナログサウンドへの到達点とも言えるでしょう。

どんな人におすすめ?

B77 MKⅢは価格・規模共に究極志向のアナログ機器ですが、その魅力は幅広い層に訴求します。

「どんな人におすすめ?」という視点から、本機がフィットするユーザー像をまとめました。

- ピュアオーディオの頂点を求めるファンに: デジタルでは味わえない生々しい音楽体験を自宅で実現したい方に。スタジオ品質の音をそのままリビングで楽しめるという、まさに究極のアナログ再生を提供しますanalogplanet.com。

- アナログ世代を知らない若いオーディオ愛好家に: レコードやカセットブームでアナログに興味を持った世代にも、本機は新鮮な体験です。リールの回転やテープ編集といった手を動かす楽しみを通じて、音楽を“所有し操る”喜びを味わえます。デジタル世代だからこそ逆に新鮮な、機械そのもののロマンを感じられるでしょう。

- プロ/セミプロのエンジニア・ミュージシャンに: 自宅やプライベートスタジオでマスターテープ品質の録音再生を行いたいクリエイターにも最適です。XLRバランス入出力やNAB/CCIR対応イコライザなど業務機さながらの仕様で、録音作品のアーカイブやアナログ・マスタリング用途にも即戦力となりますanalogplanet.comanalogplanet.com。

以上のように、音質に妥協したくないオーディオマニアから、アナログ体験を求める若い世代、そしてプロフェッショナルまで幅広くおすすめできるのがB77 MKⅢです。もちろん、価格相応の高性能を引き出すにはテープの取り扱いや保守知識も求められますが、そのハードルも「本物」を扱う醍醐味の一部。手間すら楽しめる方にとって、これ以上ない満足感を与えてくれるでしょう。

ブランドについて知っておこう

REVOX(ルボックス)は、プロ用オーディオ機器メーカーStuder(スチューダー)を創業したウィリー・スチューダー氏が1950年代に立ち上げたコンシューマー向けオーディオブランドです。

1951年に「Revox」(“Re”は「再び」、”Vox”は「音」=音を再生する意の造語)として会社を設立し、以降スタジオクオリティを家庭に届ける製品を数多く送り出してきました。

中でも1967年発売のA77は家庭用オープンリール機の金字塔となり、1977年登場の後継B77と共に録音史に残る名機として名高い存在です。

親会社Studerブランドのテープレコーダーは世界中の一流スタジオで愛用され、ビートルズやピンク・フロイドといったアーティストたちを魅了した逸話も有名です。

そうしたプロ機の開発ノウハウを投入し、「誰もがスタジオの音を楽しめること」を信条として作られたのがRevoxブランドの製品群でした。

B77 MKⅢもその例に漏れず、「スタジオ録音されたままの音楽を自宅で再現する」というブランド哲学が色濃く息づいています。

高精度な自社製モーターやテープヘッドを搭載し、筐体から回路設計に至るまでプロ機ゆずりの妥協なき作り込み。

一方で家庭で使いやすいよう配慮された接続性や安全性も備え、長く愛用できる堅牢な構造も魅力です。

実際、オリジナルのB77もその堅実な設計と耐久性から業務用・放送用に流用される例も多く、“一生モノ”のオープンリール機として今なお高い評価を受けています。

Revox/Studerはその後社歴の中で様々な変遷を経ましたが、現在も本社工場(ドイツ・フィリンゲン)にて少量生産ながら製品開発を続けています。

B77 MKⅢはまさに、ブランドの伝統と最先端技術が融合したフラッグシップモデルと言えるでしょう。

スペック概要

発売時期・価格: B77 MKⅢは2025年12月20日発売、標準価格3,575,000円(税込)です。

まさにハイエンド機に相応しいプライスタグですが、それだけの技術と手間が投入された少量生産モデル(最大月産20台)となっています。

主なスペック・機能を以下にまとめます。

- 形式: オープンリール・2トラック・ステレオ録再(3ヘッド方式)。消去ヘッド、録音ヘッド、再生ヘッドを個別に搭載し、録音しながら同時モニター可能なリアルタイムモニター対応。テープ幅1/4インチ。

- テープ走行: 3モーター・ダイレクトドライブ構成(キャプスタン用1+リール用2)。キャプスタンモーターは精密なサーボ制御付き直結駆動で、テープ速度を高精度に維持します。リールモーターも強力で、重量級メタルリールも素早く回転立ち上げ・停止可能です。電子制御ブレーキにより巻き戻し・早送り時もテープをスムーズかつ安全に扱えます。

- 対応速度・特性: 標準で19cm/s(7½ips)と38cm/s(15ips)の2速度に対応。ワウ・フラッター(ピッチ変動)はそれぞれ 0.08%以下 (19cm/s)、0.04%以下 (38cm/s) と極めて良好。歪率も 0.3%以下 (19cm/s)、0.24%以下 (38cm/s) に抑えられています。再生周波数特性についても公称値は未公表ながら、旧モデルMKII比でさらなる改善が図られており、高域までフラットなスタジオクオリティを実現しています。

- イコライザ/バイアス: NAB/CCIRの等速イコライゼーション切替に本体スイッチで対応。38cm/s時はスタジオ標準のCCIR(IEC)カーブと米国標準のNABカーブをワンタッチで選択可能、19cm/s時はNABカーブに固定(50/3180µsec)となります。さらにテープの基準録音レベルも切替可能で、38cm/sでは 320nWb/m と 510nWb/m のいずれにも対応しプロ仕様テープの完全再生が可能です。

- 入出力端子: ライン入出力はXLRバランス(左右各2系統)を装備し、家庭用アンバランス機器向けにRCA変換アダプタも付属。ラインレベルはスタジオ基準(+4dBu)と家庭基準(-10dBV)の切替スイッチも備え、どんなオーディオ環境でも最適な接続が行えます。マイク入力(標準6.3mmフォーン×2)も搭載し、ダイナミックマイク等で直接録音も可能です。ヘッドフォン出力は標準6.3mmジャック×2系統を搭載。高インピーダンス/低インピーダンス両対応の高音質ヘッドフォンアンプ回路により、スタジオ用モニターから市販ヘッドホンまで最適な駆動が行えます。

- 操作系/その他: 前面には大型のアナログVUメーターに加え、新たにデジタルカウンター(テープタイム表示)を搭載。各種スイッチ類はオリジナルB77の意匠を踏襲しつつ、経年信頼性の高い新品パーツで再設計されています。編集用のテープスプライサー&カッターも引き続き内蔵しており、アナログテープならではのカット編集も自在です。電源は国内100V仕様、外形寸法は高さ414×幅452×奥行207mm、重量18kgと堂々たるサイズです。メーカー保証は2年間付帯します。

このようにB77 MKⅢは、当時のB77の基本設計を受け継ぎつつ現代的な性能・機能を盛り込んだ「クラシックの再創造」とも言えるスペックとなっています。

オープンリールならではの操作感はそのままに、接続性や安定性、使い勝手の面でアップデートが図られており、ビンテージ機にありがちなメンテナンスの不安も新品なら無縁です。

長期にわたり安心して最高のアナログサウンドを追求できる点でも、非常に魅力的なモデルと言えるでしょう。

他モデルとの比較

B77 MKⅢの位置づけや特徴をより深く知るために、過去モデルとの違いを押さえておきましょう。

ここでは前身となるA77およびオリジナルB77(MK I/MK II)との比較を中心に、進化の歴史を振り返ります。

A77からB77へ – 名機の系譜と進化ポイント

1967年登場のRevox A77は、真空管式オープンリール機が主流だった時代にオールトランジスタ化と小型軽量設計を実現し、家庭でもスタジオクオリティの録音再生を可能にした画期的モデルでした。

美しいアルミフロントパネルとウッドキャビネットのデザインも相まって世界的ヒットとなり、10年にわたり改良が重ねられます。

A77はMk IVまでモデルチェンジが行われ、後期型では後述する「Revodur(レヴォデュール)ヘッド」と呼ばれる長寿命ヘッドを採用するなど技術的熟成も遂げました。

その後継として1977年に登場したのがRevox B77です。

基本構成こそA77を踏襲しましたが、操作系はより精緻な電子制御式ロジックへと刷新され、テープ走行の制御精度や操作性が向上しています。

例えば早送り/巻き戻しからワンボタンで再生に移行できるといったスムーズな操作は、B77世代で洗練されたポイントです。

また前面パネル下部にはテープ編集用ブロック(スプライサー)を内蔵し、はさみを使った物理的テープ編集が容易に行えるようになりました。

一方でオーディオ回路や基本性能そのものはA77から大きく逸脱せず、当初は「A77の熟成型」といった位置付けでした。

実際、A77も後期型では十分に完成度が高まっていたため、音質面で劇的な差異はなく、B77は主に操作性と耐久性を向上させたモデルと言えます。

技術面では、先述のRevodurヘッドの採用が大きなトピックです。

Studer-Revox社が開発したこの耐摩耗性メタルヘッドは、A77では最終型Mk IVから採用され(それ以前のMk I–IIIは従来型パーマロイヘッド)、B77では基本的に全機種で標準搭載されました。

Revodurヘッドは磁気特性に優れたパーマロイ系合金をベースに、表面を特殊処理して摩耗を大幅に低減、さらにヘッドギャップ部の上下に金属ガード層を加える独自構造によって長期にわたり安定した特性を維持できるのが特徴です。

これはプロユースの高走行でもズレないヘッドを目指したStuder社の哲学に基づくもので、結果としてB77は調整ズレや高域劣化が起きにくく、長期間にわたり安心して「同じ音」で使い続けられるメリットを持っています。

音質そのものについては「ヘッド材質よりも回路設計や調整の影響が大きい」とされ、Revodurだから特別に音が良いわけではありません。

しかし頻繁なヘッド交換調整の手間を減らし、常にベストコンディションで使用できる点で、B77はA77より実用上有利だったと言えるでしょう。

B77 MKⅠ/MKⅡと新生B77 MKⅢの違い

オリジナルのB77は1977年の初期モデル(便宜上Mk I)から1980年頃にMk IIへと発展し、細かな回路変更や機能追加が行われました。

具体的には出力回路のドライバ強化やテープ走行系の安定性向上、VUメーター指針の改良などマイナーチェンジが積み重ねられています。またB77をベースに業務用モデルPR99もリリースされ、こちらはXLR入出力やデジタルカウンター、リモート端子追加など放送局ニーズに応えた派生機種でした(外観はB77 MkII後期と酷似)。

B77 MkII自体も生産時期によっていくつかバージョンがありましたが、大きな設計変更はなく、その堅牢性ゆえ1980年代〜90年代末まで長きにわたり製造が続けられたと言われます。

そして約40年ぶりの新モデルとして登場したB77 MKⅢは、見た目こそオリジナルに倣いつつ中身は現代的に大幅アップデートされています。

旧Mk IIから強化されたポイントをまとめると以下の通りです。

- 電子回路の刷新: 旧来のアナログ回路を基礎としつつ、現在入手可能な高性能パーツへの置き換えやシミュレーション技術を活用した最適化を実施。その結果、周波数特性のさらなる向上や低ノイズ化(外来ノイズや電源電圧変動への耐性強化)を達成しています。ただし徹底して「アナログはアナログのまま」にこだわり、マイコン制御などソフトウェア的要素は一切排除されています。

- 入出力インターフェース強化: MkIIまではアンバランスRCA主体だったライン入出力が、MkⅢでは標準でXLRバランス対応に変わりました。加えて前述の通りNAB/CCIR切替スイッチやレベル切替など柔軟な調整が可能となり、家庭用と業務用の両方で即戦力となる接続性を備えています。ヘッドフォン端子やマイク入力も新設計の高音質対応となりました。

- デジタルカウンター搭載: MkⅡ以前は機械式カウンター(三桁数字)でしたが、MkⅢではデジタル表示のテープタイムカウンターを新搭載。残り時間を分秒表示できるなど実用性が向上しています。

- 筐体・デザインの洗練: 一見すると往年の面影を色濃く残すMkⅢですが、細部は現代の技術で再設計されています。筐体剛性を維持しつつ軽量化したアルミダイキャストフレームや、新品部品による安定動作、静粛性の向上など、使い勝手と信頼性の面で大きく進化しています。一方でリールサイズやスイッチ配置、VUメーターといった「らしさ」は踏襲しており、B77ユーザーならひと目で“新旧の違い”が分かる部分は実は多くありません。強いて外観上の見分け方を挙げるなら、前述のデジタルカウンター表示部の有無や背面端子構成(XLRの有無)あたりがポイントになるでしょう。

こうした改良により、MkⅢはオリジナルB77の持つアナログらしい温かみや操作フィールを維持しながらも、「現代に通用する信頼性・スペック」を手に入れています。

メーカーも「MKⅡより明らかに優れた点」として周波数特性の改善や外部ノイズ耐性の向上を挙げており、実際のサウンドクオリティもさらにブラッシュアップされていることが期待できます。

過去モデルを知るファンにとっては懐かしくも新鮮な、そして初めて触れるユーザーにとっては伝統ある名機のエッセンスを最新形で味わえる魅力的なリファインモデルと言えるでしょう。

プロエンジニア視点のレビュー

今回のMKⅢはヨーロッパでは2024年頃から話題になっていました。

独自のヘッドとモーターを開発したとのことで、それが価格に反映されているのだと思います。

ただ、B77の場合はMKⅠで当時50万円台後半、筆者の師匠である五島昭彦氏は当時大学生の頃に周りが車を買っているのを横目に自分はB77のローンを先輩に組んでもらって購入したといっていましたので、やはり物価感的には200万〜くらいの感じなのでしょうか。

オーディオ部分の進化に関してはもちろん相応のクオリティーになっているかと思います。

ただ、モーターや走行系に関しては本質的な部分は同じだと思うので、そこに300万をかけられるかどうか?といったところだと思います。

カメラで考えてみるとわかりやすいかもしれません。

ビンテージのライカと、最新技術を投入したライカ。

やっぱり別物であると言えるわけです。

赤エルマーの色や絵を真似ようと思っても現代のライカレンズを買っても実現できません。

そういう意味ではオーディオも然りで、B77をはじめ、アナログ機というのは、その時代の音が自然と創り上げられていく、時代の空気、意識、流行、それらが潜在意識とも言うべき無意識下で反映される、そんな感覚です。

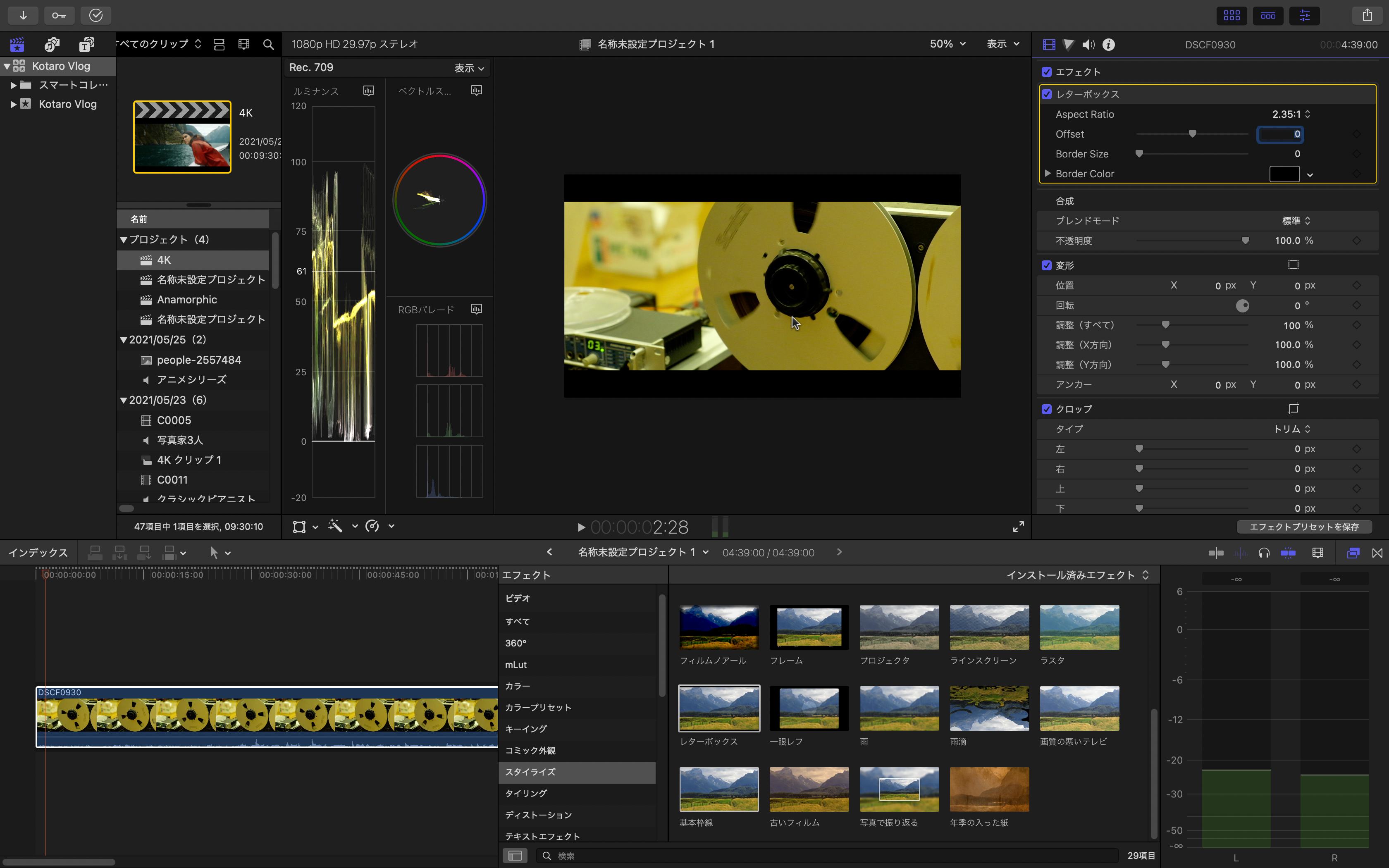

筆者はA77のMKⅡをオーディオパーツを変えてプリアンプとして使ったりしていますが、デジタルオーディオを聴いていてもやはりなんともスモーキーなアナログサウンドを手に入れることができます。

また、当スタジオでは、B77のレストアもやっていますが、基本的にオーディオ部分は金田式バランス電流伝送DC録音をしていますので、録音部や再生部はすべて外部に直結。

B77オリジナルの内部オーディオ基盤は取り外しています。

ハイアマチュアの方は、B77 MK1,2を中古購入してレストアやリペアしながらビンテージサウンドを楽しむと言うのも一つだと思います。

なにせ初代A77が発売されてから半世紀近く立ってから最新モデルが登場すると言う異例中の異例レコーダーです。

ここから先また半世紀以上先までは伝説のアナログレコーダーとして君臨することは間違い無いでしょう。

プロ用途、業務用途としては、じゃあADCはどうするのか?となってきますし、ここに設備投資するなら間違いなくADCや、マイクアンプ、マイクロフォンに投資するのが王道であると考えると、さすがに厳しいものがあるかと思いますので、どうしてもハイアマチュア用アイテムという位置付けになると思います。

総じて、「道具」として極めて完成度の高いテープレコーダーです。

趣味の世界ではありますが、その実力は決して飾りではなくプロフェッショナルの要求にも耐えうる本物。

アナログならではの温かみ、そして機械を直接触って音楽と対話する喜びを存分に提供してくれます。

Kotaro StudioではB77のレストアサービスも承っております(詳細は準備中)。