【音楽家向け!?】耳が痛くないヘッドホン3選

レコーディングスタジオで収録する際のモニターヘッドホン。

当スタジオが得意とするワンポイント録音での現場モニターは常に言い続けているHD25で決まり。

ただしブース録音する際のミュージシャンが確認するモニターとなると、他の選択肢も検討していいでしょう。

簡易紹介:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

その後金田式DC録音のスタジオに弟子入り

写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門のピアニスト、またスタジオでは音響エンジニア、フォトグラファーなどマルチメディアクリエーターとして活動中

当記事ではプロのピアニスト、音響エンジニアとしての知識とスキルをシェアしていきます

スタジオミュージシャン用ヘッドホン3つのポイント

- 装着感がキツすぎないこと

- 替が聞きやすいこと

- 安価であること

まずHD25の場合は装着感の問題が少なからずあります。

HD25はオーバーイヤーではなくインイヤータイプですのでそのままの状態では少し痛くなる人も。

そのため、ワンポイント録音やステレオペア録音の現場では重宝するものの、演奏中はずっと装着することに加えて、パフォーマンスに専念する必要のあるミュージシャンには気になる方も多いのも事実です。

何よりモニターの『音』が心地よいことが最優先ではない。

何よりある程度ちゃんとモニターができて『最高のパフォーマンス』を発揮できるところがポイント。

また、替が聞くというのも重要です。

自前のヘッドホンを忘れたり、壊れたりした時に、いつもと大きく違うヘッドホンを使うとなるとストレスになります。

また、パフォーマンス中常に使用するものになるので、高い耐久性に加えて安価であり、買い替えもしやすいものが重宝します。

これら3つの条件を揃えたKotaro Studioの選ぶ3選をお届け。

MDR-CD900ST

音楽業界に関わっていない方でも一度は見たことがあるといっても過言ではないほどの定番。

1989年の発売以来常に第一線の定番モニターヘッドホンです。

解説を書く必要はないというほど。

スタジオミュージシャンやこれから目指す人、放送業界、声優さん、HD25のようなインイヤータイプは耳が痛くなる・・・と悩む人はこれを購入してOK。

ただ、一応次に紹介するMDR-7506に目を通してから決断してください。

次のMDR-7506はカールコードだったり、ステレオミニプラグだったりという利点もあります。

本ヘッドホンMDR-CD900STはステレオ標準プラグなので、ZOOM やTASCAMなどの多くのフィールドレコーダーで使用する場合はステレオミニプラグへの変換プラグが必要です。

デザインや細かい点は好みにはなりますが、音に関しては間違いが起こることはありません。

MDR-CD900STをサウンドハウスでチェックMDR-7506

さっきと何が違うの?!

赤と青。

MDR-CD900ST MDR-7506 違い

簡単に両者の違いを説明すると、赤色のMDR-CD900STは主に日本国内向けを想定しています。

一方青いMDR-7506は海外向けを想定しています。

MDR-7506をサウンドハウスでチェック一体何が違うのか?

技術的な面、再生周波数帯域が若干違います。

周波数特性 赤は5~30,000Hz / 青は10~20,000Hz。

赤の方が広い?

そのため赤の方が若干高いです。

加えて赤は標準プラグなのに対して、青はステレオミニプラグ。

ケーブルのタイプが赤はストレートなのに対し、青はカールコードとなっています。

ちょっとだけ乱暴な言い方をすると、青の方が乱暴な現場で活躍する、赤の方は繊細な現場でも活躍するといえましょう。

カールコードであることの重要性はロケなどに出かけた際に顕著。

筆者もHD25はカールコードに換えていますし、現場によってはやっぱりストレートタイプは怖いと感じることもあります。

また、ステレオミニプラグになっているので、各種ハンディレコーダーや、フィールドレコーダーでのモニターにはそのまま使えます。

一方で多くのプロ用機材ではステレオ標準プラグがデフォルトになっていますから、プロ用機材に使う場合は変換プラグが必要です。

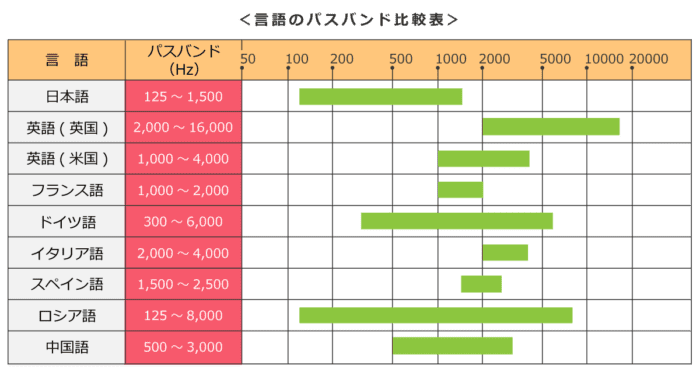

サウンドハウスで変換プラグを一緒に買う再生周波数帯域に関しては、言語パスバンドというものが関連しており、日本語と英語でも違い、ロシア語やドイツ語それぞれ何語を話すかによってよく使う周波数帯域が違ってくるんですね。

そのため、赤は国内向けという印象が強いわけです。

引用:立志スクール

選び方としてはそこまで緻密な周波数の確認まで必要のないパーカッション、打楽器奏者、ドラマーなどは青。

細かいピッチのズレや、わずかな周波数のズレも調整する必要のあるバイオリンなどの弦楽器奏者やボーカリストなどは赤という選び方で問題ありません。

それに加えて、よく使う現場の様子。

ブースに篭れる場所なのか?

大雑把な人(?)が行き来するような荒っぽい現場なのか。

後者の場合は青のカールコードにしておきましょう。

MDR-7506をサウンドハウスでチェックHi-X15

AKGから独立したオーストリアの新興オーディオメーカーです。

マイクロフォンで有名ですが、モニターヘッドホンもかなりの実力。

新興メーカーですので、最初に提示した『替が聞きやすいこと』というポイントは満たしていません。

しかし、リバーブ、ディレイをモニターする力はかなりのもの。

とんでもなく正確にリバーブタイムやディレイタイムをチェックできます。

ミキシング作業にも使えると思うほどです。

筆者の個人的な感想ですが、総合的にはやはりHD25の方が格上ですが、リバーブタイムとディレイタイムのチェックではHi-X15に切り替えて使っているほど。

HD25では耳が痛くなる、MDR-CD900STはどこでも借りれるし、音はよく知っている、他のを試してみたい方にはおすすめです。

Hi-X15をサウンドハウスでチェック同じAKGから独立した新興オーディオメーカーの中にはルイットというメーカーがあり、こちらはマイクロフォン限定ですが、超おすすめのメーカー。

コンデンサーマイクをお求めの際は是非検討してください。

【保存版】LEWITTっていいマイクですか? 大口径マイクシリーズの選び方

おまけ:CPH7000

サウンドハウスさんのオリジナルブランド、クラシックプロのモニターヘッドホン。

音は普通にめっちゃいいです。

スペックも問題なく。

クラシックプロの製品は物を選べばコスパが最高で、びっくりするような性能を発揮してくれます。

モニターヘッドホンもその一つ。

ステレオミニプラグを採用しているため、ハンディーレコーダーやフィールドレコーダーにもそのまま使えるのに加えて、フォンプラグ変換アダプターが付属されているのでプロ用機材にも追加購入なしで使えます。

CPH7000をサウンドハウスでチェックまとめと注意点

HD25のようなインイヤータイプが痛い場合は基本的にMDR-CD900STかMDR-7506の二択でOK。

現場仕事が多い方、現場仕事を目指す方は、何か目印のようなものをつけておくといいかもしれません。

筆者もMDR-CD900STは混乱する現場の中で過去2つどこかに紛れたまんま紛失しています。

紛失してしまうと、どれが誰のかもうわからなくなるのもあり諦めました。

それほどどこにでもある、誰でも持ってるヘッドホンなので、注意してください。

ヘッドホンに関してはこちらの記事も参考にしてみてくださいね!