Hasselbladのファインダーを考える・503CXを極限まで見やすくする方法

この記事の目次

フィルムカメラを使用するときに意識がいくのはファインダーの視認性だと思います。

Hasselblad 503CX の視認性を高めるためのメモと、ファインダー周りについて考察します。

執筆:こうたろう / 音楽家・宗教文化研究家

音楽大学で民族音楽を研究。

卒業後ピアニストとして活動。

インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。

ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。

ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。

録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。

オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。

写真家:村上宏治氏の映像チームで映像編集&音響を担当。

現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。

Hasselblad 503CXのファインダー選び

- ウエストレベルファインダー

- プリズムファインダー

- マグニファイングファインダー

基本的にはこの3種類から選ぶことになります。

この中でもプリズムファインダーは様々なモデルがリリースされていて、筆者が使っているのはPME5という露出計が内蔵されたモデルになります。

最近だとスマホのアプリで優れた露出計アプリがたくさん出ていますが、やっぱりファインダーの中に内蔵されているのはなんというか心強い。

露出計はこの電池を使います。

この辺はまとめ買いが基本になってきますよね。

どのファインダーを選べばいいのか?

ファインダー選びは考え方一つだと思います。

とにかくコンパクトに収納したい方はウエストレベルファインダー一択になりますよね。

好きな構図とか、撮りたい構図によっても変わってきます。

ウエストレベルの場合はどうしてもローアングルな構図になりがちですし、プリズムファインダーの場合どうしても目線の高さになってきます。

例えばローライフレックスなんかの構図と差別化するためにプリズムファインダーにするという考え方もありかもしれません。

マグニファイングファインダーはどちらかというと研究用というか、商品などの広告撮影用というニュアンスが強くなってくると思います。

日常でさっと取り出してさっと撮影したい場合はウエストレベルファインダーを使いましょう。

マグニファイングファインダーはもちろん、プリズムファインダーなどの視界が被写体以外ゼロになる環境を作るのはやめましょう。

ウエストレベルの場合は周囲の状況にも気を配りながら撮影ができる点でセキュリティーレベルは最も高いと言えます。

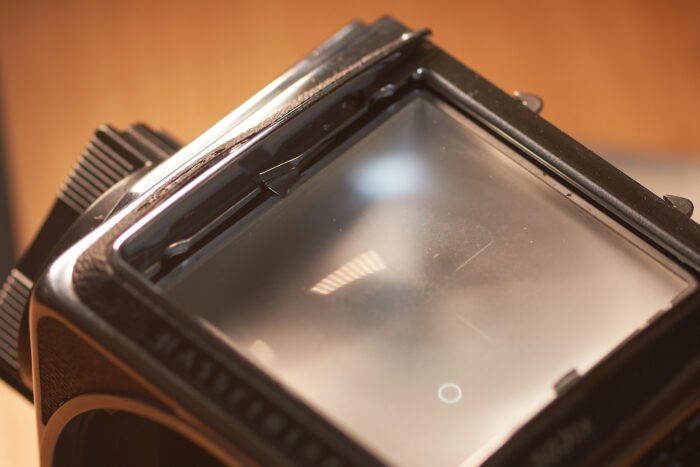

Acute-Matteの交換

503cxの時代からアキュートマットはミノルタ製のみやすいものに代わり、503cxは交換が非常に簡単になっているのも特徴の一つ。

爪を外したらひっくり返して入れ替えるだけでOK!

もちろんこのアキュートマットも種類によってみやすさが異なります。

最もみやすいと言われているのが、Acute-Matte Dというもの。

中古でも見つかりにくくなっていますので、状態の良いものが見つかればゲットしておいていいのではないでしょうか。

中古でしか手に入りませんが、結構なお値段します。

お値段かけるだけのみやすさがあるのだろうか・・・

不安になりますよね。

これは感じ方一つですが筆者はAcute-Matte Dに交換してピント合わせがかなり改善したと感じています。

交換は簡単で爪を外したらそのまま取れます。

Acute-Matte Dの見分け方

わずかな二重のスリットがAcute-Matte Dの証です。

マットのスリット部分をチェックしてください。

PMEシリーズの視度補正レンズの問題

プリズムファインダーを選択した時に、意外な落とし穴となってしまうのが、この視度補正レンズ。

古いフィルムタイプのカメラでもデジタルのレフ機でも視度補正レンズは本体のメモリで操作して合わせることができますが、PMEシリーズの場合は視度補正レンズは都度取り替える必要があります。

これが自分の視度と合ってないといくらピントがあっていてもぼやけてみえてしまいます。

筆者は-1か0がよかったので中古を探しているとたまたま発見。

適度な視度補正が中古で見つかるとは限りませんのでこの辺りは難しいところです。

ちなみにこの視度補正レンズはレンズ部を持って反時計回りに回すと外れます。

まとめ

治安のあまりよくない海外で撮影したい場合は周囲の状況が把握できるウエストレベルファインダー一択。

露出計と一緒に持ち歩きたい方や、左右逆(ウエストレベルファインダーの場合)の像にどうしても慣れない・・・という方はプリズムファインダー。

自宅でカメラを固定してじっくり物撮りや研究資料を作成するという方は、マグニファイングファインダーが便利ですね。

ポイントはアキュートマットを交換すること。

これで視認性はかなり改善されます。

プリズムファインダーを使う場合は視度補正レンズを合わせることで極限まで見やすくなります。

あとはやっぱりミラーの清掃とプリズム関係を綺麗に保つことで視認性を確保し続けることができると思います。

現状ではそこまで不便を感じることはないので、特に清掃は行ってません。

全体の清掃はオーバーホールの際にお願いしようと思っています。

オーバーホールは兵庫県伊丹市にあるハッセルブラッドの専門店でできるそうなので、もう少し使い込んだら依頼してみてる予定です。(追ってレポートします)

お値段も意外とリーズナブルな印象でした。

どうしてもみにくい時

室内の撮影や、撮影時間や荷物管理に余裕がある場合はアキュートマットに直接ルーペを置いてピントを合わせるという手もあります。

外での撮影も、手で覆うようにして隠しながらルーペで見るとかなり見やすくなると思います。

シャッターボタンを押すと同時にミラーが戻る仕組みになっていますので、アキュートマットを覆っておかなくても特に撮影に影響はありません。

これだともうめっちゃくちゃピント合います。